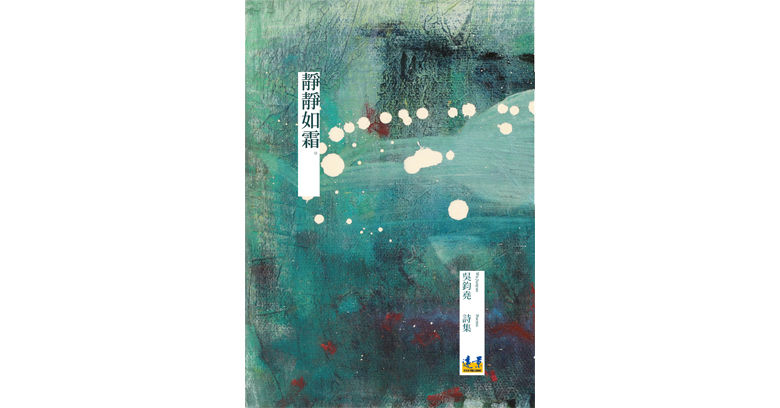

小說家吳鈞堯推出第一本詩集《靜靜如霜》,已屆知天命之年,詩人敏於追憶金門歲月、親情與成長的往事,妥善剪裁與敘事,經營出別具特色的戲劇獨白體詩篇,找回洶湧流逝的流光,也充分展現出幽默與哲思。

在西洋戲劇傳統中,獨白(soliloquy)並非以交代劇情或反映角色之間的關係為主,反倒在發現角色內心真正的感情思想。十九世紀的詩人勃朗寧(Robert Browning, 1812-1889)引進戲劇獨白進入詩中,以獨白描寫人物的內心變化,進而塑造生動、鮮明的人物。以詩集同名作品〈靜靜如霜〉為例,吳鈞堯以文字招魂,第一個場景是富裕的當代,擁有保健器材的孩子設想:「若您還在,手腳必然打滑/來春無用只是更老/與您收割滄桑/坐好來,遠紅外線兼按摩/安撫如虎潮汐/盼牠乖服」,母親已經逝世多個寒暑,兒子卻堅信她依舊在,於是還想帶著母親到溪畔散步,想親奉湯藥,但一切都事與願違,所有的「對話」其實都是獨白:

我思我說您無法接話

我菸我酒,風景自您容顏斷落

水與火不會和解

我靜靜與自己吵架

編導一切可能的重逢

只是您,從不肯

詩人點破一切翻騰的都是思念,「靜靜如霜」點出了哀思的冰寒,孺慕之情更顯淒清。

艾略特(Thomas Stearns Eliot)在戲劇獨白體的發展上,導入了「聲音」(voice)的概念,強調詩中應當包含語調、信念與價値觀等多層次的表現。吳鈞堯顯然深諳此道,在〈口吃〉一詩中,他毫不避諱寫出童年罹患語言障礙的窘迫,聲音的描摹相當精采:

怕說三聲,最忌諱道四

聲與聲間,頑童們吊橋彈跳

光碟髒點且刮花,累累累格

我的舌頭綻開一朵連連連,不是蓮花

世界難命名,一個字音

得吃很多遍,才能吐回

耳朵缺耐心,人已經走遠

我也不在字頭上,而落在下一句

擠壓,地震口喉中爆發

每一個字母都搖晃

吳鈞堯藉著疾病書寫,寫出了口吃孩子的諸般困窘,最後以「魚拋離陸地/與海洋討著泡泡/字音缺氧,才終於看到我,得先活住一口氣息/大小不拘,呼……/嘆氣不口吃時/再藉著它,學會第一個吻」表現為表達意義奮鬥不歇的努力,巧妙化用了《莊子》:「泉涸,魚相與處於陸,相呴以溼,相濡以沫。」的典故,也幽默表現出情人吐露情意的結結巴巴,將口吃的窘迫情境又增添了一則。

吳鈞堯善於說故事,在敘事中留白、跳接與對比,營造氛圍,把情意埋伏在省略的情節中,帶給讀者巨大的感動,〈掏耳朵〉一詩為具代表性。在回憶中,曾在午後枕著母親的膝蓋,耳朵向日,讓母親掏耳朵,在第二段中,詩人將母親掏耳勺一轉為北斗星座般的勾杓,探向天際,將母愛投射到星空中,既有想像力,又展現出母愛的永恆與寬闊。最後一段又跳回母親為子女掏耳朵的場景,只不過這次詩人站在一旁觀看:

讓出位置給手足

母親持杓

探向她沒聽過的事

已經成繭了

我等在母親抬起頭的位置

顯然母親已經與孩子們分別多時,有許多沒有分享的故事,久別重逢的夢境中詩人期待再看見母親的容顏,而詩行到此戛然而止,相遇而無法一見的遺憾,讀來令人心痛。吳鈞堯也夫子自道,他這一系列作品中善於安排「伏筆」,在詩篇的結構中,會在較前的段落中,為下文情節發展預作鋪設安排。在〈伏筆〉一詩中,描繪出大姊年輕時在雜貨店的撞球檯上,綻放青春與美麗,詩中穿梭在雜貨店的前世與今生,店前攀爬著的九重葛象徵少年對情愛的渴望,埋伏在第一段,而詩人最後俏皮地說:「我忍住撥電話給大姐/怕她忘記,更怕她記得/每個她開的球局/盛顔如花」,於是全詩收束在「開得滿滿的九重葛」,無非道出青春的情愛在記憶中將會熾熱而永恆。

《靜靜如霜》多數的主題都環繞在親情和懷舊,細細追索,不難發現吳鈞堯以詩干涉現實的志向。在〈立場〉一詩中,他認為政治人物應有立竿見影的風範,可惜「有尺的人已走遠/遺下的聲音,結草」,顯然他想說「哲人日已遠,典型在夙昔」,而他任性地截斷「結草銜環」一詞,諷刺現代人不懂得感恩昔人的犧牲與奉獻。而在〈有種登陸〉一詩中,他更針對颱風來時政客與媒體的口水戰多所諷喻,「沒有羊只有牧羊犬/沒有子民只有口舌」充分暴露出公共論壇的淪喪,也把風災之下的荒謬爭論暴露無遺。而詩集中另一個系列的思索則是從日常瑣事中,呈現生活的智慧。

在〈流理〉一詩中,表面上寫流理台的排水管堵塞,因此吐出各種廚餘、清潔劑與疏通劑,段落間又錯落著童年魚刺卡喉嚨時,母親的慈愛與各種祕方,全詩最後結束在「鉤上來了,塞積的牙刷出土/它曾經潔淨,而今成了不宜/刺給流理台/為溺水留一個刻度」,看似平凡,無非想說,青年時期曾經的理想堅持,隨著時光流逝顯得不合時宜。而〈蛤蜊海灘〉一詩中,寫兒時為了生計,全家在海邊淘取蛤蜊的場景,詩中寫出:

海灘有蛤蜊以及自由

雙手從來不缺生活

蛤蜊吐沙,一有驚慌緊閉門戶

帶不走的海留貝裡

從來不多話,海浪淘打時

雙腳陷落了點,寫下

我給大海的地址

不但記錄下勞動的價值與美好,沉默的蛤蜊養活了一家家討海人,詩人也在海灘留下了駐留的足跡與鄉愁。

吳鈞堯近年來的散文越來越幽默,詩集中也不可抑遏地動員反常與遊戲的語言,展露機智。在〈一天〉中,「背包中有飯糰,三明治/脂肪只有反式/不分中西式」,就無情地道出食品工業對健康的危害。〈句讀〉一詩中,在母親的忌日時,詩人的作業是點書,要為沒有標點符號的古籍篇章標示出句讀,但是「字音無關的被消除/我的辭典窮了很久/山水枯乾時/始終沒有翻到/你在的頁碼」,窮既是青年的困境,更是思念母親的失語,讀來有趣,但仔細追究會發現哀思無限,更顯張力。至於〈美女多是病出來的〉就顯得辛辣無比,詩人辯證:「色,起初以審美為顏色盤/塗底、沾抹或刷,常是女人與自己的量測/有時候還必須犧牲/貧血喊牌、氣喘聽令,佐以憂鬱/美女多是病出來的」,似乎有意顛覆當代女性美的審美標準,反對瘦弱與蒼白的體態。

《靜靜如霜》的情緒基調是孤寂與哀傷,也似乎道出現代詩是吳鈞堯在黑暗中的一線光芒,有詩為證,請看〈在陽台〉一詩:「川七在扭傷的地方/用綠抽芽/結出新方向/向陽的暖音朝我/比了一聲『噓』」,原來扭傷並不足懼,轉折後又有新芽向陽,詩無非是舌下沒有道出的祕密,一經寫下,原來就是眾人共同的心事。