相對於生硬的城市規畫政策,連江縣政府透過文化治理,以藝術為開端,連結外在資源,規畫以十年願景,打開馬祖,讓世界的風吹拂島嶼。

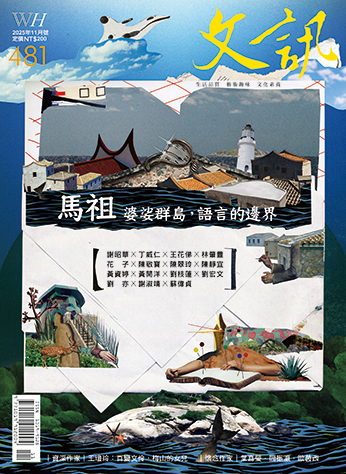

本期專題向當地作家、藝術家、文史工作者等邀約撰稿,出身馬祖的客座主編謝昭華,召集來去馬祖群島的諸位子民,從「我們的馬祖原鄉經驗」、「從歷史記憶到文藝地景」、「馬祖文化事典」與「飲食與文化」等時空節點,引領一段戰地新生的走讀行程。

透過人與地方充滿文化底蘊與生命力的故事,打造有如紙上走讀的閱讀體驗,進一步探尋並傳播離島文化的歷史脈絡、發展現況,以人與土地為契機,打開對話、參與及理解的可能。