近來出版界流行「經典復刻」,林婉瑜的《可能的花蜜》似乎也有這種意味。

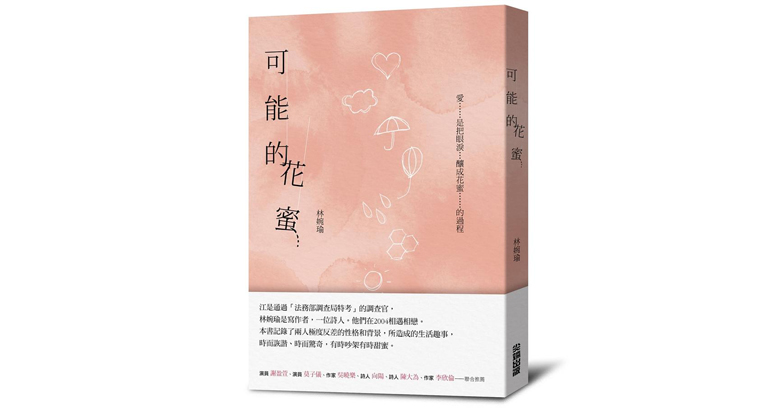

《可能的花蜜》曾於2011年出版,收錄的是30首與台北有關的詩作,也是獲得台北文學年金獎助的一部詩集。而2021年,林婉瑜以25篇散文與24首詩合為新版的詩文集《可能的花蜜》,其中散文部分是新寫的,詩的部分則是從前集的30首選錄24首,書末另附錄「詩文對照」,以這24首詩的題目列於上排,相關的散文則對應列於其下。這和初版的詩集《可能的花蜜》旨趣顯然不同,詩集《可能的花蜜》附錄的是「篇名對照地點」,以凸顯其創作「都市詩」,且以台北為空間背景的特色,而詩文集《可能的花蜜》則是照應到「人與事」,且涉及的空間也不限於台北,還有林婉瑜婚後居住的台中。看來這也不是復刻版,而是新增版(如同文宣:「十周年精選加新作典藏版」),提供讀者更多玩味之處。

先從書名來揭密。前後兩書都用「可能的花蜜」當書名,可見這首詩的重要性、關鍵性。〈可能的花蜜〉一開頭說:

你帶雲林的日光和柚子花香來找我

說我是都市裡可憐的工蜂

為著一點點可能的花蜜

貢獻太多勞力

詩中的「你」,在初版裡可能被解讀為虛構的對象,「你」對於「我」的體恤、疼惜,讓我可以逃離這千瘡百孔的都市(台北),而後我帶著簡單的行李,註銷寄居在都市裡的戶籍:

我只攜帶了自己,就這樣

跟你到任何地方去

說的彷彿是逃離都市而另尋桃花源的一則寓言。但經過新版的「詩文對照」,讀者才知道「你」實有其人,就是在雲林工作的「江」,也就是林婉瑜的先生。那麼,這首詩就不是寓言,而是逃離都市後,抉擇、走向婚姻的告白。當我們閱讀散文〈笑著流淚〉、〈海天使〉、〈不一樣〉、〈調查官和詩人的日常對話〉等,更能體會其中的笑與淚。

類似的,詩〈或不致過分悲傷〉與散文〈巨大的睡眠〉相關,寫的是母親去世時的哀傷心情與回憶,詩〈疲憊的旅行〉與散文〈孤獨的質量如此之深〉相關,寫的是母親病危,入住安寧病房,兼及對妹妹的敘述。此外,詩〈與父親共餐〉與散文〈報喜圖〉相關,寫的是和父親共處的時光,以及父親因歉疚而對她的種種彌補與祝福。而詩〈幼稚園的早晨〉與散文〈睡前對四歲小龍做的簡短採訪〉相關,寫的是照顧兒子的心情,發揮童心的想像。這些都是對親情倫理的書寫,除了照顧自己的孩子擁有快樂的滋味,其他有關父母親的,甚至也旁及妹妹的記憶,則有許多怨尤、不捨、悲傷與哀慟。然而,書寫就是療癒的過程,林婉瑜藉由書寫回顧前塵往事,經過詩,經過散文的兩道程序,再加上前後歷經十年的淘洗,其中的怨悔,無疑是化解了。若說先前的詩篇是創傷的眼淚印記,則後來寫成的散文,可說是重新梳理情緒,釀成甘甜的歲月的花蜜。

林婉瑜的這種安排,也讓人想到女作家私密書寫的特質,她們總是不吝於書寫個人對周遭人事的情感,或是記下細節,或是烙下最真誠的字眼。認真記下自己的生命史,而這些愛情、親情的網絡,也形塑了林婉瑜的寫作特色與風格。

林婉瑜寫愛情、婚姻,帶有天真、淘氣、幽默的氣質。她寫擔任調查官的江,常流露欣賞的眼光(例如〈通通都喜歡〉),但也毫不猶豫地揭露法律男的率直、實際、不解風情的性格,例如〈調查官和詩人的日常對話(法律沒有假期)〉。相形之下,詩人妻子林婉瑜,情感敏銳、浮想聯翩、專注寫作,如此不同的兩個人一起生活,想必有衝突也有驚喜之處,而林婉瑜用她輕巧的筆,寫下一篇篇的生活記事,她的觀察細微,文字精準,把夫妻二人的互動寫得十分傳神。這一系列的散文,也彷彿現代版的《浮生六記》,刻畫出一對夫妻日常生活中的旖旎風光。

林婉瑜對親情的描寫,真誠而痛楚,這一點,使得為她作序的莫子儀、吳曉樂、李欣倫都同感哀傷與疼惜。前文已指出這類詩作與散文的相關處,現在則以她書寫母親的詩作來討論,看林婉瑜如何以精煉的手法處理這沉重的悲慟。〈疲憊的旅行〉副題是「安寧病房」,寫母親因癌症末期而入住安寧病房,林婉瑜把這樣的療程譬喻為旅行,而這次是「最後一次長旅」。她問母親「想與誰同行,想閱讀怎樣的風景?」她也揣測母親是否和她一樣「貪看天地/蒐集生活各種滋味」,看似「明知故問」,卻是反映出她心中對母親的依戀與不捨。但重病的母親只能安靜望著她:

你吃力睜開眼睛張望

我,是世界對你伸出的

不捨的手,圈住你挽留你

收拾哭泣的臉來看你

作你旅途偶爾的訪客

「訪客」係針對母親的這趟「旅途」而來,因為她無法時時陪伴在母親身邊,只能有空時來探視:

想與你同行,生活屢屢把我支開

下次探視你更加脆弱我知道

又失去你一點

一點點一些些一次次累積

你終會厭倦這,疲憊的旅行

這是病患家屬的無奈心聲。而這次疲憊的旅行也終於結束,在詩末,「救護車沿路嗚咽/帶你回溫暖故鄉」,「嗚咽」的也是詩人的內心啊。

往者已矣,生命是循環的,當林婉瑜自己也當了母親,她對三個孩子的呵護,更不在話下。〈幼稚園的早晨〉寫送孩子去上學,但情感的主軸是「鬆手」,孩子上幼稚園,也是母親對孩子適度鬆手的時候,這首詩若再配合相關散文來看,讀者一定會為其中的童言童語而會心一笑,也可捕捉其中親暱的親子情感。

前文提過,初版《可能的花蜜》著重的是空間,新版《可能的花蜜》的重心則是人與事,換言之,也帶有「時間」的痕跡。十年前與現在的林婉瑜,在人生閱歷、心境上必然大不相同。

散文〈和玫瑰說話〉最後幾段,她寫著:

玫瑰代表愛情,但我看著玫瑰時,不會想到愛情,只是喜歡它的顏色、型態和氣味。……(略)有時,我就這樣安靜地凝視著,像是和它無聲交談。

20歲時不喜獨處,想逃開寂寞感。

現在非常享受獨處。

室內有玫瑰的時候,也許不算獨處?它們的花語,是許多色彩的喧譁。

在詩人眼中,玫瑰的形、色、味或許也正是寫詩的靈感來源。但這裡更引人注目的是「現在非常享受獨處」這句話,代表林婉瑜一路走來的蛻變,無論在人生或寫作上,都更加悠遊自得。《可能的花蜜》是眼淚與花蜜的匯集,讀者與作者共享人生的悲喜。