我到現在還清楚記得牠的可憐模樣,那是2006年的梅雨季,出生不超過五天,毛還沒長齊、零落的稀疏胎毛似的透著膚色,是一隻粉紅小奶貓,更像一隻小裸鼠。牠尚未開眼,鼻子濕濡無毛,說明牠不久前還窩在貓媽媽懷裡咂奶,唉。

將牠託孤給我們的鄰人住在後面山坡的大樓社區,他們社區中庭的貓共有四隻,領有北市動保志工證的我和天文天天去餵食並都為牠們做了絕育,所以,是哪來的漏網之魚?我們邊納罕著邊為那隻還沒見過的貓媽媽命名為「第五隻」。

之後的幾天,據說第五隻天天回那鄰居家的陽台尋覓小貓,很不可思議的,連日的梅雨,讓貓媽媽打算遷徙到高處、乾燥處、安全處,無奈一次只能叼一隻的搬家,被雖有愛心但不懂得貓咪生活的人族給攔截走了。

我們並沒有將奶貓還回去,因已沾滿人族氣味的奶貓,即便還回極可能不再被媽媽接納。

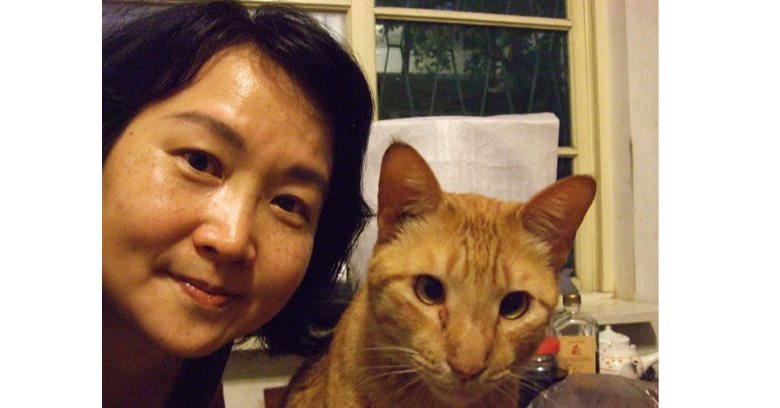

我們認了代母的角色和工作,立即添購奶瓶和專用奶粉,為牠命名黃豆豆,是當時家中貓族的第16隻成員,命名由來是才兩天牠迅速長齊了的白毛上撒了幾塊小黃骰子,也因為此,日後我們輕易認出牠的媽媽第五隻。(牠們這一支家族族譜,我曾在〈興昌亞種〉中記述過)

如此一手奶大的貓,卻未必親人,或該說,牠並非有奶便是娘的不當然認我和天文,黃豆豆獨鍾我母親,我母親是十足的狗人,獅子座的她喜歡叫了會來的動物,而不是踞高處、面無表情(我媽語)、如何不聽喚的貓族。我們一直好奇為何黃豆豆獨獨癡情上我媽?只我媽體胖怕熱,總是黃豆豆想偎她身上時,她會喊「我不抱貓、我不抱貓」,再加上母親總家務忙不歇手,屋內來來去去,黃豆豆只好高高低低尾隨偵伺她。

只除了我媽坐馬桶時閱報閱書良久,此時就無法拒絕黃豆豆了,黃豆豆可完整一段時間偎她身上,甚至擇一衣角嘖嘖有聲的咂奶。所以牠只要看我媽在挑書找報紙,牠便第一時間搶進洗手間等候,偶爾跟丟的時候,便門口哇哇大哭。為此,我和天文將洗手間的紗窗剪破一口,牠便可從後陽台的洗衣機上穿窗而入,我們都笑牠「又咂婆婆奶去了。」

2017年春天我母親過世,這位不知是戀婆婆還是戀咂奶的黃豆豆陷入憂鬱,不吃不喝比人族還傷感,那一年牠來我們家已經十一年,貓齡等於人壽的六十歲,見牠粉紅鼻頭因長期咂奶而毫毛不生一如當年,我們不知該如何安慰牠的只喟嘆一聲「老頭子。」

老頭子黃豆豆不久愛上我們後山坡社區的傑克警衛(我在〈我的浪貓人〉中記述過他),傑克警衛因隻身一人沒差,都認了大夜班,好讓有家眷的其他警衛們可正常休息返家。於是夜夜、小小的警衛亭裡坐著一人一貓,往往傑克警衛還將作宵夜的一條蒸魚與黃豆豆分食,如此三年,至傑克警衛他調、急病送醫、住院、過世。

黃豆豆又不懂了,每天晚上依然隔著馬路,遙遙看著燈火光明的警衛亭裡的新警衛,牠無法言語但那癡癡凝望的路燈下剪影,任誰都看得出牠的企問:「傑克警衛呢?」

所以今年7月11日,黃豆豆在突然不吃不喝、無病無痛(因動物醫院的血檢報告數字顯示牠只是老衰)、躺了兩天後,離世。那兩天,我們陸續向這一位既不親人又癡戀一二人族的76歲粉嫩鼻頭的老頭子告別「黃豆豆去找婆婆、去找吳警衛。」

這是從我出生起、屋內屋外已經算不清第幾次的參與、見證親密的生靈的完整一生,說完整,親如父母,我們只來得及看到他們忙碌的中年和衰老的晚年;親如子女,注定看不到他們的老年、晚年,作為不知該說人壽太短或太長的人族,這是幸福的、完整的、珍貴的生命教育。

生命教育,為何只談友伴動物?這是我們日夜在做(流浪動物的照護、絕育、中途、認養、醫療……)最常被質疑、甚至輕蔑訕笑一言帶過的「毛保人士」,意即只在意和保護可愛的、毛茸茸的、填充玩具也似的貓狗,而不提經濟動物、實驗動物、瀕絕動物、野生動物、展演動物……

我要說的是,就從友伴動物做起吧。

友伴動物是人族熟悉數千年的、沒養過也看人養過、聽過、讀過、觀影過的熟悉物種,能感同其情牠們(恕我不用有上對下強對弱暗示的「同情」二字)、寬容牠們,勢必有機會及於其它終其一生我們吃牠卻不需知道牠活著的時候如何死的時候可太過受苦的經濟動物、那些默默在潔淨明亮的實驗室中飽受折磨的實驗動物、那些終生被禁錮的展演動物……

相反的,若我們可以面對潦倒受苦的友伴動物皆硬起心腸,不論理由是「人的小孩都吃不飽了還管動物!」或「這世界還有多少動物等著拯救保護!」的搪塞話術,只能使得自己的不作為合理化,還順便去除作為的他人給自己的道德壓力。

感同其情是可以培養和練習的,冷酷也是。就看我們想讓後人看到什麼,學到什麼。