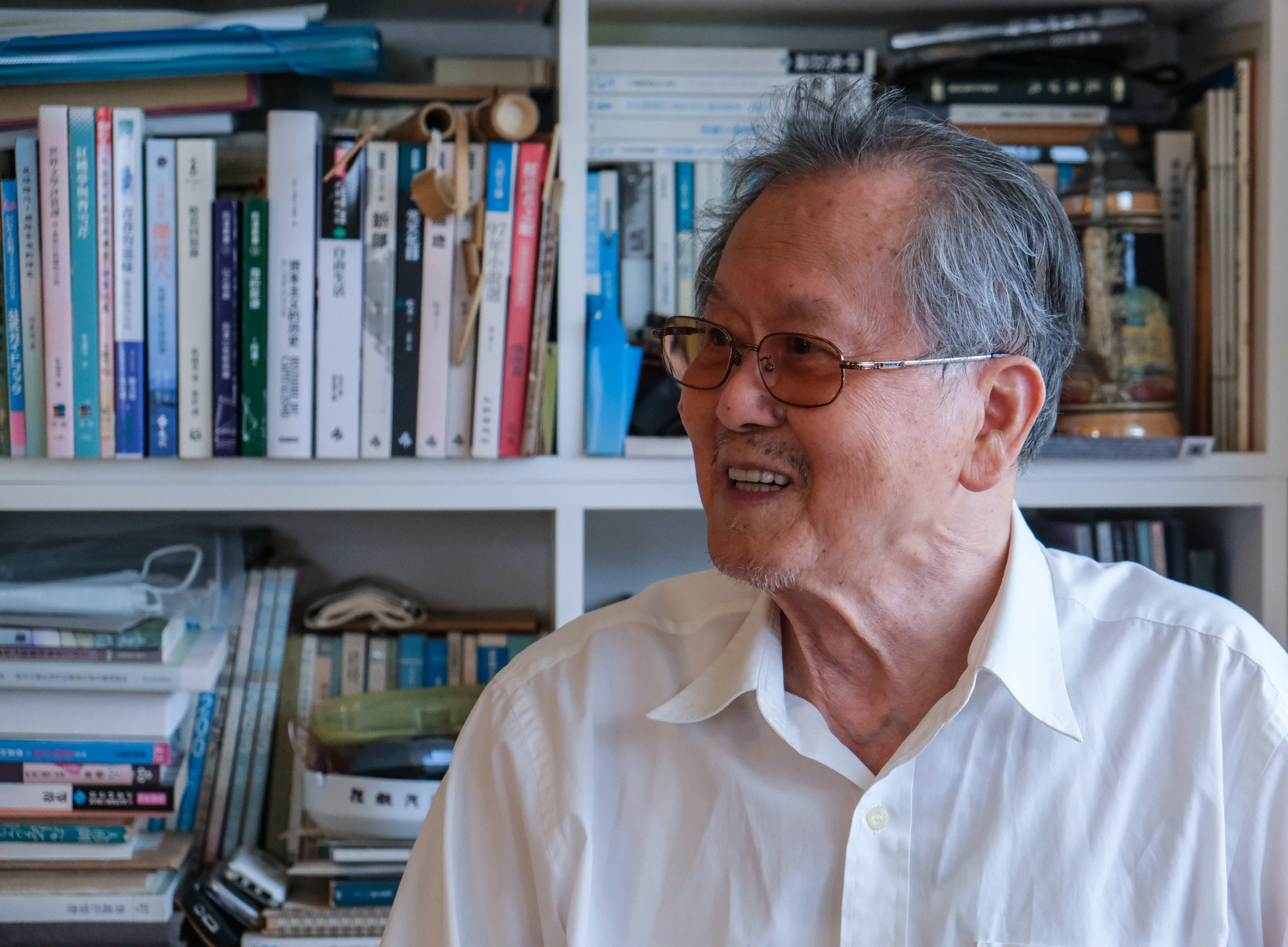

颱風外圍環流掃過台北盆地的下午,雨水打在觀音山。黃春明老師在士林的居所臨溪,水道邊植有櫻花、龍眼與芒果樹,四季皆有不同花果。宜蘭是故鄉,而這裡是黃春明住了35年的家。他站在窗邊,雨停時,指遠山與近處,從小說與我們聊到童年,帶我們一路走過他華麗多元的文學旅程。

今年,黃春明85歲了,自2014年罹癌、化療的大病中走出,一路走回了寫作場,去年才出版新作《跟著寶貝兒走》(2019),今年又即將推出新小說《秀琴,這個愛笑的女孩》(2020),創作能量高張,放諸所有世代與海內外的作家,依然驚人。談不同時間裡的寫作,自有不同,如今的他能一邊在平板書寫、一邊構思,可不變中依然有事物恆定,一如他的創作之心:「很多人問我寫小說有什麼規矩?我一直是最沒有規矩的一個人。想做什麼、什麼沒做完,我就一直做。」如黃春明自述,他寫小說、過生活都有一種「狂勁」,對喜歡的事物會全情投入。

★我的創作原則:「敘事(Narrative)只是一條橋樑」

《秀琴,這個愛笑的女孩》在今年三月間定稿,可它的故事啟動於三十多年前。不劇透定稿,原初的「秀琴」故事,與如今有全然不同的結尾,那個愛笑的秀琴當了老富翁的第三房小妾,求全討好的過完一生,故事的高潮停在秀琴的棺材要從四樓公寓運下,樓與巷窄小的從前,只得把門前的鳳凰木一一鋸斷。時代拓寬了城市,那處以黃春明舊時居住過的北投街景,也跟著時代拉闊,黃春明把小說結尾狠狠的改寫,因為他明白:「世代在變,你現在在寫小說,背景當然會不一樣,不一樣也沒關係,不一樣也有東西可寫。」不是不戀舊日,而是對他來說,他更希望小說是能被閱讀、理解的。

「後來我在想,現在要寫這些生活、交通的景象,可能沒什麼人懂。」於是他便直接改掉腹稿,雖然他明白,不改寫也可以,但他更希望自己的小說「合理」。具有所謂合理性的作品,才能穿越語言、時間,黃春明從不同國家的作品說起:「為什麼文學可以被翻譯過去、翻譯過來?為什麼蘇聯的、美國的、法國的、義大利、日本的,或是我們被翻譯過去的作品,能夠被讀懂?正因為它有『共通性』。那就是,寫人。」他談杜斯妥也夫斯基的小說,即使寫的地方都沒聽過、去過,為什麼讀時還會感動?都是因為「人性」。即使每個人不同,膚色語言都不一樣,人性依然是共通的。「你在文學上對人性的刻畫、遭遇的事件,或一個戲劇性的場景,都要合理,合理就是合乎人性。」他對人性的點評,世故卻又真誠,一如他的小說。

當我問起,數十年來的寫作積累,是否有一套自己的心法時?他亦不藏私,分享了屬於他的黃金時代、高光時刻,細細說起:「寫作就像挖礦一樣,你挖挖挖,可能還沒有礦,石頭泥巴都很多。直到你挖著挖著,發現了礦脈以後,反而要更小心,去一點一點撥開它。因為礦脈不是一條直通的路,它會彎來彎去,彎來彎去不是亂,它有一個脈絡。」黃春明以礦脈比擬,寫作的心法其實是沒有他法,就是寫下去。寫著寫著,直到你找著了脈絡,直到那一天,他說:「你寫東西,小說就會自己在跑。」

在春明老師的家談小說,也看見了他一路撥開的礦脈,從《鑼》到《看海的日子》,昔日手稿一一在眼前翻開。當小說自己在跑時,文氣成了一口長長的氣,看黃春明的原稿,你會發現,稿子上少有修改錯字,每一章頁幾乎都是順暢寫就。這不是急就章或快思快寫,反而是更慢更沉的積累能量,黃春明一邊翻著舊稿,一邊提醒:「寫作的人不能急,要找到礦脈,再慢慢把它剝開。」

談到寫作有什麼特色與原則時,黃春明只說了一項,卻是細細地、認真地說:「這一個原則很簡單,比如有些人會為了顯示自己學問好、識字很多,用很多冷僻字,我從不這樣做。」當然他明白,文學具有多種形式,只是「小說」應該是最具普遍性的,小說應該要讓最多的讀者讀懂。於是,在他的小說裡:「敘事(Narrative),只是一個橋樑,你經過我簡單、安穩的橋樑,走了過去。走去哪裡?去我的小說世界裡面。」於是,《看海的日子》裡白梅的一生,不需要作者現身寫下:「她好可憐」或「她如何勇敢」,這些形容詞在黃春明的作品裡不用出現,他比喻:「就像是寫一個戰場,你不能說那個士兵如何英勇,要讓讀者自己覺得。」小說家所要做的,只是深刻地把畫面呈現出來,讀者自有評價。

順著他敘事的橋樑,通往他形形色色的故事中,你會明白,一切正如他所說:「雖然是虛構(fiction),但虛構只要合乎人性,就是真實,你會知道虛構比事實更加真實。」黃春明說就像強調事實的新聞,其實也只一個表面,當你決定把眼睛、耳朵交給大眾傳播開始,它們就在幫你決定價值了。而我明白,黃春明心中、眼中所看到的世界,總還更多有價值,與需要被賦予價值的萬物。

1973年,黃春明為了拍攝「芬芳寶島」系列紀錄片,帶著攝影機跑遍全台灣,記錄下這片土地的生活與故事。(黃春明提供)

★說故事的小說家

德國哲學家班雅明(Walter Benjamin)曾經定義「說故事的人」,他們可能是遠方航行而來的水手,也可能是傳承地方記憶的老者,當這些人開始衰落消失,才出現了「小說家」。班雅明認為「小說」的出現,更是一種交流經驗的不復。身處當代華文文學最重要的一線小說家、台灣國寶級作家的黃春明,至今沒有停下訴說的能動,仍以他「小說家」的身分,盡力地重現、書寫他想說下去的故事,因為「說故事」、「有故事」對他而言,至關重要。

黃春明總有一股風采,讓你覺得活力輕盈,那來自於他頑黠兼有的個性,比如他自剖:「可能台灣作家裡面,我學歷最差,但我很有想像力。」童年時的他,總愛聽各種故事,那些故事餵養了他,成為他想像力的根柢。比如他經常跟爺爺到廟裡去聽《三國演義》、《水滸傳》,被那時的說書人,深深撼動。「我現在也重新再看《三國演義》,更有意思了,你看從前的一篇小說裡面,從《東周列國記》、《西遊記》到《封神榜》,有那麼多人物,怎麼應付?多得不得了啊。」或許,小說家不能成為古典裡說故事的人,但從黃春明的小說中,也保有另一種可能,故事總得在小說家身上,延續下去。

黃春明的童年,就像是故事的原鄉,他回憶那時也經常跑去看歌仔戲,歌仔戲中有一種「哭調」,專為女性打造,在台灣更分為「宜蘭哭」、「台南哭」不同哭腔。從前,黃春明跟著阿嬤穿梭市井,記憶故事,更記憶各種腔調。他形容,許多在地的藝術與故事,是四海皆有的,或許就像小說的「人性」一般。後來的黃春明,也從歌仔戲聽到了新古典,他舉George Gershwin的一首西洋經典歌曲Summertime為例,這首歌的發想,其實就是受到來自中國的鐵路工人,那半哭半唱的聲腔啟發。黃春明深以為:「這東西比黑人音樂更blue、更靈魂(soul),我認為它很接近人類的心靈苦難。」

想像力的開發,在黃春明的生命經歷裡,從不來自教科書、學校教育,他坦言:「我認為,我的想像力開發,可能是從前我看的戲、聽的書,那些來自中國古典小說的故事,像是土遁、掌心雷等等,都遠比現在的美國電影,更有啟發。」我們自有的故事,或許久遠、或許古典,但他認為甚至比起《變形金鋼》等電影,還具想像力。「那些電影,我們可能覺得它很美很過癮,其實就是在打架,就只是暴力美學。」

想像力的再造,也成為了黃春明多年投身兒童劇團的原因,他將小時候聽故事、看話劇的能量,盡所能地傳承延續,只因他深切明白我們的教育如何輕忽了想像力,他觀察所見:「重視知識而不重視生活的考試教育,其實阻礙了我們非常大,我們變得很形式。」於是這許多年來,他開始強調「生活教育」的重要性,生活裡藏有真正能教育人生,不只作用在創作的養分,比如「語言」。

黃春明引導我們思考,語言先於文字誕生許多,農業社會裡,講古猜謎都靠語言,文化也就從語言流傳下來。說起典故的黃春明,總是舉重若輕:「所以你看古代,某些考上狀元、當上駙馬的,書讀得很多,但在忠孝的執行上,遠不如那些不讀書、只聽過故事或說書的。」語言教育的深刻性,跟一個人單獨從課本上讀見的,更來得深刻。他也強調,語言不只是理論,戲劇、電影都是對話語言,所以對話是藝術、是最難的。「所以有時我要寫一個有錢人,寫他穿什麼、吃什麼,都不足夠交待他的背景條件,但從他的語言寫,卻可以做到。」

他國台語交雜地與我們在雨中雅宅,談古論今,小說總是能令他眉眼開展到最自在的一環,招待客人的小桌几上,有黃春明小說中寫到的「林檎」(蘋果)與茶香,在他其中一間書房裡,黃春明將他的小說之心,一起端出招待。談起小說語言,他細緻地分為四個部分,分別是「敘述的語言」、「肢體的語言」、「內心的語言」,還有「對話的語言」。在小說當中,他認為最難卻又最能傳達個人的,也是語言。當你說「討厭」,可能是嫌棄與不喜歡,翻桌子也是討厭,感情很好卻也可以說討厭。那要怎麼知道討厭或喜歡,還是有賴語言,因為語言它包括發音,更涉及到肢體與表情,黃春明藉孟子一言:「聽其言也,觀其眸子,人焉廋哉?」語言的巧妙,就在訴說的時候,藏不住人的真性情。

黃春明的閩南話地道,他也提到閩南語的有趣:「它的讀音比語音多,一到十的語音、讀音完全不同,各地腔調也都不同,一鄉一腔。」可是語言在他心中,始終不是發音的問題、標不標準的問題,他以自己的中文也並不非常標準為例:「語言不是聲音而已,跟小孩說故事,語言標不標準也不是什麼事。重要的是你與他相聚,即使比手畫腳也有意思。」許多年來,他幾乎每周都回去宜蘭,來到自己與團隊經營的「百果樹紅磚屋」講故事,即使是病後與疫情間,他也盡可能地幾個禮拜,要回去一次。

黃春明深信教育來自生活,像是母語、語言的交流,即使不同於物理數學,也都是教育,「那全是生活教育、情感教育。」三年前,屏東大學授與黃春明榮譽博士學位,也是他繼佛光大學、國立台北教育大學後,第三個榮譽博士學位,授獎典禮那日的演講題目正是「生活教育」。講座後,他受邀題字,信手寫下至簡卻也至深的一句:「生活教育的教室有多大?天與地!」如果沒有生活教育作為基礎,知識總陷落空談。

★愈沒人看文學的時候,就愈要寫

訪談在午後開始,黃春明老師笑著與我們家常,忽然提到一段趣事:「我人生做過很多事情,比如六、七年前還去了美國演講了28天、14場演講、環美國一圈,後來更加碼了幾場。」。美國本土寬廣,四處有時差,他回憶道:「在那裡,很多人都問我,你前天在那、今天在這,難道都沒有時差嗎?」他感覺自己是沒有時差的,雖然當下也說不出個道理,「後來我想,可能生活本來就沒有規律,沒有規律哪來的時差。」說來輕鬆笑呵,其實黃春明的人與文都是笑中藏重,談起現在的作息與寫作,也有它的脈絡:「白天睡覺,晚上不睡覺後,一開始很苦惱。可是因為癌症瘦到剩下53公斤,頭髮掉光、化療六次,睡眠才被弄得不好,後來調到可以睡了,卻變成睡白天。」不管白天與黑夜,總有一事沒被放下,那就是創作。他談夜晚的寫作,於思考,有很大的改變。不同於年輕時,他在下午帶著兒子到那時的明星咖啡館三樓,一邊看孩子、一邊寫作,現在的他形容:「晚上十點過後,孤單一人醒著,其實腦筋很集中。我現在晚上的時間,就一直在想還沒有寫完的故事,像一直在清倉。」於是我們看到了《秀琴,這個愛笑的女孩》的出版、面世。黃春明老師言笑間不怕打趣自己:「我現在寫的是從前腦筋想過、沒寫在紙上的腹稿,可能也是胡搞瞎搞。」但當你翻開小說,第一章未讀完,就已明白小說家手裡仍握有寫作的礦脈,揮灑寫意。

比起時間的管理,黃春明認為寫作的管理,更看重個人生活的實踐,因為寫作不是生產線。「工廠為了生產,當然要管理。我們搞創作的話,就要看個人生活的實踐。」他也坦言,其實寫作總是辛苦的,不管任何時間。他帶我們回到與老友尉天驄的一段往事:「比如寫〈看海的日子〉時,那時他跟我說:『春明,截稿日到了啊,我再給你延一個禮拜,如果一個禮拜沒有出來的話,雜誌我就印〈看海的日子〉,黃春明,其他都空白。』」黃春明笑憶,那時他不知道尉天驄到底敢不敢,但他實在不敢。所以只好工作也不管了,連寫三天,稿子後來寫完了,工作也丟了,創作的辛苦就是這樣。

過往與現在的辛苦,「初寫」與「大家」之間的辛苦雖然不同,卻依然能共感。黃春明看這個時代,懇切直言人類作為生物之一,卻是所有生物裡面最野蠻的。社會的進程,本來應該是「思想哲學」與「科技」並行的雙軌發展,但現在總讓他感覺「思想哲學」的發展,似乎停頓了下來,而「科技」卻像煞車壞掉地飆速前進。在他看來,其實藝文,就是煞車。

如今仍在寫作,並且依然要繼續寫下去的黃春明,能如孟子般看世,處世卻又似周伯通,面對科技資訊的狂飆時代,自有對策:「文學的社會意義越來越弱,因為人們愈來愈不看。愈不看的時候,我就愈要寫。」當世界變得物質化,如他所言,一切都要好吃、好看,只是在滿足低級的感官。

抽離自己的感官,他自言也像對人言:「如果我們隨波逐流,就會不能生產。」因此,他期許年輕一代的作家與青年們,要能深入生活,從物化中抽身,「以免淹沒在大眾之間,自己都不知道。」新世紀已過了五分之一,小說家將繼續書寫,故事都還在啟程,文學總能新鮮。訪談最後,暢談無拘的黃春明只稍微保留了一道提問,當我問起,下一本書名或主題是什麼呢?他眨眨雙眼回道:「我最近已經在寫了,但不能講,怕以後碰到你,又被問起『老師,你那篇寫完了嗎?』」

這就是如今的黃春明,當他繼續書寫,我們的文學總還有故事。