我曾經一個人在香港住了一個月。房間擁有一扇窗,看出去是校園,遠一點,是這座城市高聳華麗的樓層,再遠,就是連綿的山。秋冬交接的日子,窗外時晴時雨,遠處的高樓大廈有時在陽光底稜線分明,有時不同的形狀被掩藏在雨霧後面。每一天的光度、色彩彷彿都不一樣。大部分的時間,我都待在房間裡,也想過用相機拍下每一天的窗景,一天一張,那麼我似乎就可以保留時間的變化,以及擁有一串結繩那樣,連續的敘事。

那段時間,不寫作的時候會把電視打開,任它無聲播放。那是另一扇窗,深夜會重播老舊的港劇,以及日間錯過的新聞。那時正是2016年11月間,香港立法議員宣誓風波,整個社會都掀翻得沸沸揚揚。而香港民眾正準備上街遊行,反對中共人大釋法。我恰好身在其中,從電視上那些街頭訪問,以及香港朋友之間的言談,似乎也可以感受到那種無從訴說的壓抑和無力感。窗外是風雨驟來之前的景象,悶悶的雷聲,遠方累積了厚厚的烏雲,一場暴雨將至。

這是「黑日」的前奏,雖然我當時恍恍不知。

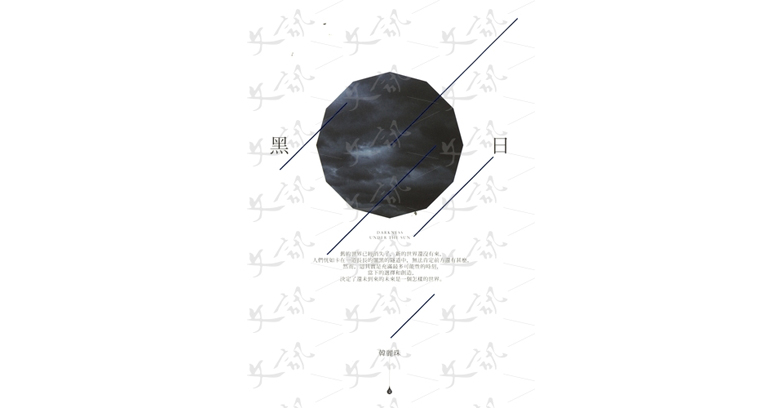

香港作家韓麗珠的《黑日》,以日記體記錄了2019年6月到11月的所見所感。整個寫作的時序,串連起了香港反送中運動初起,百萬人上街遊行,而至長時間持續的街頭抗爭,到警察射傷市民、警民互相對立的僵局……這之間從失望、憤慨而至慘烈的一日一日,現實彷彿穿了洞,有什麼不斷汩汩流出來。而寫作的人以文字煉石,修補破損、崩壞的洞口。《黑日》的日記寫作,看似時間的紀錄,那更像是在暴雨浪潮之中的孤島上,為了避免遺忘,像質數一樣存在的自己必須和自己不斷地對話。

一個創作者在這樣的時局之中如何自處?文字此刻有沒有療癒甚至抗爭的能力?小說家董啟章曾經在2014年香港「雨傘運動」的時候說過:「文學不是行動,但也不是絕對的沉默。」作家要守護後方。當作家身處在一座沸騰的城市之中,韓麗珠表明:「我要為自己找到一個參與這件事的位置,位置讓我具有目標和感到安全。我的位置是寫作者,第一身參與、觀察、思考和記錄。」

順序的寫作日期,以及每個章節之間附表的事紀,都不斷提醒著讀者,那是真實的,那是確然發生過的——至此所有文字都帶著時間的刻度和重量,讓人無從回避。而寫作的人在鑿刻文字的當下,因應著資訊的快速傳遞,大量的新聞圖文,以及無時差的抗爭現場的直播,早已跨越了國界,比文字更早湧入了社群媒體。身在事件外面的我們,似乎也無法事不關己地把視線移開——即使在不同的現場、不同的時空,暴力的模樣竟都如此相似。

面對現實之中的暴力,或許和所有人都一樣,小說家從一開始的不解,而至難過和憤怒。那些被按在地上被毆打的少年,那些從家裡走上街頭的香港師奶,以及失去理由的失蹤者,似乎都代己承受了真實的傷痛。韓麗珠不斷詰問的是,為什麼?為什麼他們還是要做出無用的反抗?為什麼不能學會貪生怕死?為什麼許多人認為破壞公物比一個人失去了眼睛更重要?

而這些提問,變成逐日的書寫,也思考著暴力的形狀。一如村上春樹的《地下鐵事件》和《約束的場所》,一如漢娜.鄂蘭的《平凡的邪惡》,韓麗珠也一再覆述,那些從歷史和書本裡類比的惡。比旁觀他人之痛苦更深切的,或許是她身處於現場之中,在催淚之煙霧無處不在的這座城市裡,沒有人可以真正的抽離和逃跑,所有流血的傷口都像是自己的傷口。

暴力的傷害,並不一定只是流血受傷。被暴力擠壓過的日常,如皮下瘀青,它會慢慢地在看不見的地方凝結、沉澱下來,但它從來都沒有消失。一座城市的挫傷,亦會反應在個體的肉身之上。韓麗珠的文字,如貓細細舔梳自己。在《黑日》記錄的這段日子裡,她仍然努力維持著生活的日常。她照常到樓下的茶餐廳吃飯。她練習瑜伽,專注呼吸,省視自己受損的身體和心。一個人的時候,貓是最好的陪伴。她和貓說話,而名為「白果」的貓會以哲人的話語回答她。

韓麗珠的小說自有一道寓言和現實之間相隔的防火牆,然而她的散文卻赤裸地反映著當下。身為小說家,韓麗珠擅於虛構和隱喻,去建構一座超越現實的世界。香港創作者似乎比其他華文地區的作家更專注於自己身處的這座城市。從西西的《我城》、《浮城誌異》,到今年初香港文學館出版的《我香港,我街道》,其實都一直在思考,何處是家、何以為家的命題。原本是「借來的空間,借來的時間」(borrowed place, borrowed time),經過了這麼多年,韓麗珠在《黑日》終於告訴我們:「家的意思原來是,自己的皮肉,和土地連接……。」

香港為家,文字此刻的意義,便是守護住記憶。《黑日》的文字緊貼著自我、時間,以及記憶。文字或許是這場抗爭最後的堡壘。惟有書寫可以保留記憶以免輕易地遺忘和被遺忘。「所謂守護記憶,要守護的其實是記憶和真相背後的價值:慈悲、公義、尊重和包容的各種差異。」《黑日》看似一個人的私我日記,其實也是同代人尋找出路的思索。

韓麗珠在書裡不時提到「因果」,也許眼前所發生的一切都有千絲萬縷的緣由。然而當城市熊熊燃燒,我們還可以相信愛和救贖嗎?當學生在所有人面前揭下自己的口罩,揭開自身的傷痕,站在講台上的大人流下了眼淚。至此,抗爭看似是一種激進的行動,其實卻起源於熱情和愛。「沒有一種愛是徒勞無功的,只要曾經不顧一切地愛過,就會更接近生命的核心。我想,這也是每一種抗爭最終的意義。」

或許抗爭和書寫一樣,其實都是一種創造。惟有不斷地創造,才能抵消掉眼前那些逝去的一切。「舊的世界已然消失了,新的世界還沒有來,人們恍如卡在一道長長的闇黑的隧道中,無法肯定前方還有什麼,然而,這其實是充滿最多可能性的時刻,當下的選擇和創造,決定了還未到來的未來是一個怎麼的世界。」

而此刻,城市的空氣裡仍然殘留著幾千顆催淚彈留下的毒,看不見,卻已經吸附在土地、水源和身體之中。《黑日》的日記寫到11月,冬天正要到來。韓麗珠看見一對珠頸斑鳩飛到窗戶前,啣著樹枝,在冷氣機頂上築了巢。過了幾天,鳥巢還在,斑鳩卻不知去了哪裡。窗外的抗爭還在繼續,漫漫沒有盡頭。待彌漫在空氣中的惡意消散,待日蝕轉亮,不知那對斑鳩會否回來,回來牠們曾經努力築好的巢,那個被稱為「家」的地方。