★一

這個消息,意外卻也不意外,陳文華教授昨夜忽然告別這個肺炎病毒正在肆虐、權力鬥爭正在焚燬,而他自己也已病苦煎熬了五年多的世界。時,二○二○年七月二十五日,享壽實為七十六。

告訴我,這個世界,誰真正活得快樂?文華沒有回答這個問題,就忽然靜默地離開了;或許,這是他無言無語所給予的答案。

天年已盡,自化而逝,也可以算是一種不暴殄生命的解脫吧!文華,做為交情超過半世紀的摯友,我含著悲傷又帶著微笑送你!一路好走。走向我們都一無所知的他界,那兒或許真的沒有生老病死、恩怨是非、煩憂愁苦吧!

十幾天前,我們還一起出席台北市文化局的會議,為調適台北文學獎古典詩類的徵獎辦法,提供意見。文華步履遲緩沉重。還好嗎?我問;他撩起褲管,雙腿水腫嚴重,是肺腺癌化療的副作用。醫生給了利尿劑,難怪二個小時的會議,跑了三次洗手間。活得好辛苦啊!他嘆了口氣。罹癌五年多以來,就是每日這樣辛苦地活著。標靶、化療,雖然控制、消滅癌細胞,卻也讓自己糾纏著頭暈、頭痛、瀉肚子、皮膚癢、起紅疹、水腫、失眠、沒食慾、虛弱……;彷彿關在天牢,冷酷的獄卒每天使盡各種酷刑,折磨著他的血肉之軀;然而,他究是何罪?

他是好人,在這戾氣瀰天漫地、沉疴難治的時代,文華可以算是並不多見的好人;然而,他究是何罪?卻要受到這樣痛苦的折磨!生命的存在,難道真是如此詭譎而無理可解的荒謬戲碼嗎?

癌細胞暫時控制了,我也只能與病共存,文華這樣說。我感覺他平靜中,有一種深沉的無奈與蒼涼。不過,畢竟他還辛苦地活著;卻沒想到只隔十幾天,未曾揮手告別,就倏忽而去。當電話那一端,他的門生普義南說,文華老師昨晚走了。霎時,我還沒弄清他的意思,走了,去哪裡?過世了,義南哽咽的說。意外,驚愕,乍然湧起哀傷,怎麼會這樣!我聽到自己聲似嚎哭。放下電話,想了想,也不覺得意外。五年多以來,雖然我時常安慰他,治療效果不錯呀!你要有信心。他也是這樣安慰自己;但是,我們內心深處其實明白,每一天都可能是最後一天。斯人也而有斯疾,命也夫!

文華長期獨居,每天午晚,都到同個社區的三妹家裡,一起用餐。大弟仕華是文獻版本的優秀學者,一起在淡江大學任教,可以相互照顧。聽仕華說,那天晚上,他覺得很累,雙腳水腫,走不動。仕華就準備二個便當,帶過來他家,沒想到這竟然是兄弟共享的最後晚餐。手足情深誼厚,都盡心照護著他。病痛中,這是他最療癒的心靈蔘湯,彷如陰濕的冬天,穿透雲層的陽光。九點多,仕華離開他家。十點多,仕華有事找他,前後二通電話都任它響成不祥的疑惑。三妹過家探望,文華赫然躺在浴室門前,肺功能衰竭,沒有劇烈的痛楚,從此甩開一切病苦的糾纏,自化而逝。

誰說「好死不如歹活」!曠達的反過來想,假如活著已是如坐天牢,受盡酷刑,或許「歹活不如好死」,才是一句坦切的真話。我想,他那樣辛苦的活著,最大的理由應該是:他是一個優秀的詩人與學者,比許許多多人都有益於世道。如今,寒露朝陽,自化而逝,這也算是一種無須苦修開悟的解脫吧!文華,我含著悲傷又帶著微笑送你!一路好走。

★二

文華是一個優秀的詩人與學者。詩,根源於他的性情,藉此而實現他生命存在的意義及價值。假如生在唐宋,他會是鳴珂響珮的翩翩之士,可惜生錯在這資本主義,唯利是圖的時代;然而,他畢竟真實的做了自己,化身為一棵傲立車馬喧囂、名利競逐之外的野梅。

想像遙遠的一九五○年代末,印尼狂捲排華的風潮,華人隨時都可能被抓進牢獄或殺害,財產也會被搶奪一空。少年文華一家人搭乘輪船,渡過疊疊風浪,遷移到台灣。他被政府安排到建國中學就讀。詩,早在少年文華的心田發芽,苗秀油油。畢業後,考上師大國文系,一路沒有任何旁顧地讀到博士。他踽踽地走在成為詩人、學者的長途中,似乎從不曾出現過問號,總是接續的逗號與句號,一切都是那麼當然,出於天性。

師大國文系時期,文華就經常以《無聊齋詩草》、《盤舍詩稿》發表古典詩作品。就因為詩才斐然而受知於汪中教授,並與張夢機和我結為元白之交,時相往來,翦燈酬唱。一九七○到八○年代,以汪中教授為首,聚集了師大十幾位古典詩人,組成「停雲詩社」。文華、夢機與我都是「靄靄停雲,濛濛時雨」中的詩友,卻沒有陶淵明「良朋悠遠,搔首延佇」之嘆;每個月一次雅集,社課命題吟詠,春醪「共」撫,杯觥交錯,笑談今古,詩情交流。這是那個年代,名利權位場域之外,文人們以詩會友的雅趣。文華有不少好詩,就是在這雅集中創作出來。

1996年,出版《珍帚集》,榮獲文建會主辦「國家文藝獎」的古典詩獎,文華已成為身掛名牌的重要詩人了。他的作品,古近體,五七言都很精擅;尤其五古、七古、七律、七絕更多動心沁腸之作,性情與學養兼融,個人與國事皆入胸懷;而緜緜其情、灝灝其氣、淵淵其意,風度在工部、山谷之間。面臨這古典詩已近黃昏的時代,文華可算是幾抹璀燦餘暉之一吧!

他不只創作而已,更是兼通詩、詞、曲的優秀學者。大學時代,就追隨名詩人、書法家汪中教授,不僅霑溉於課堂之上,更在平日的生活中,經常跟從著汪老師,親如父子;而師母也待他如同家人,下廚燒菜,時而留他陪伴老師用餐、高談。文華如入芝蘭之室,長年受到汪老師的薰陶,詩詞、茶酒、書法、繪畫、篆刻、印石,文人愛賞的雅事,韻味已滲心入髓。我可以清楚地看到,我的好友文華教授,頗有古意的容貌,裝載著一個彷彿李杜蘇黃的靈魂。

文華的學問,在詩詞曲中,杜詩與夢窗詞尤為專精。杜詩學,著有《杜甫詩律探微》、《不廢江河萬古流》、《杜甫傳記唐宋資料考辨》,又與張夢機合著《杜律旨歸》。夢窗詞學,著有《海綃翁夢窗詞說詮評》。他的學問從不追逐新潮的理論,而以厚實的史料為基礎,創見都來自對經典文本歷時經久的涵泳浸潤,深讀細味,從而豁然洞觀到言外的真意,往往契入古代詩人生命存在所遭遇的愛恨生死、喜怒哀樂、懷抱器識。於是,詩人們就從隱藏在詩篇的文字意象中,被召喚回到我們的生活世界,今古相接,如同對面談心。我想像著,文華詮說杜詩,彷彿前身就是著作《杜詩詳注》的仇兆鰲(滄柱)。在這傳統疏遠、經典塵封的年代,文華的學養功深,正可為文化漂浮的年輕世代學者,樹立一個尋根究柢的典範。

文華大學畢業,擔任助教工作,帶職進修,取得博士學位後,就在母系任教。年過知命,從師大退休,又受聘到淡江大學中文系,被尊為大老級的教授。他是很讓學生感佩的經師更是人師,指導研究生論文,灌溉「驚聲詩社」的古典詩人種子,培養不少後進學者及詩人,徐國能、普義南、丁國智、吳俊男、張韶祁、張富鈞、張家菀、林宸帆等,這些新世代優秀的詩人已在文華詩教的園圃中,花麗果實的延續著古典詩的命脈。

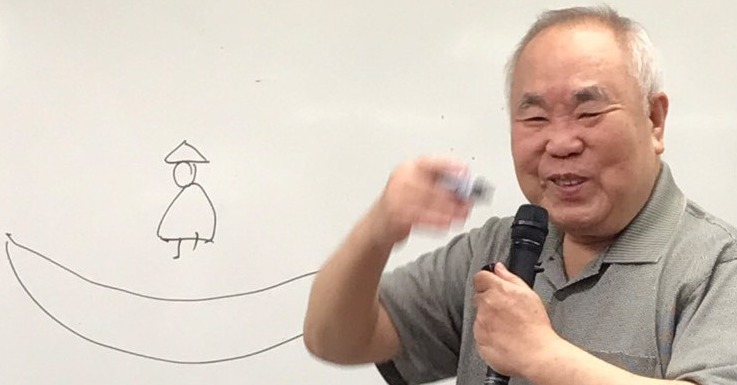

文華晚年定居淡水,又再次揮別學院而退休。他正想在高樓憑欄,與無限美好的夕陽,共度清靜安閒的黃昏歲月。孤寂的生活中,最大的樂趣就是接受天籟吟社姚啟甲社長的邀請,每星期二個小時,帶領詩心還活活潑潑的人們,走進唐詩宋詞的世界。誰也沒料想到,卻罹患肺腺癌。天道無親,常與善人,其然乎!豈其然乎!因為這段詩緣,姚社長夫婦善待文華如家人;在病魔糾纏的幾年中,竭情盡義的照護這個被天道虧待的詩人。

人師總以性情品格感召他人。文華在病苦的幾年中,友朋、學生多時相關懷、探望,門庭並不冷落;尤其義南、富鈞、家菀事之如父。即使在這世風看似熱鬧卻是涼薄的時代,總還有溫情能慰詩人心靈的寂寥。或許,詩心也可以彌補天地之心的疏漏吧!

★三

文華與我交情超過半世紀,親如兄弟。我大學一年級,他已三年級。認識文華時,聽說他自號「無聊齋主人」,想著這個有些臭脾氣的學長,何以如此「無聊」而自號「無聊」!漸漸才了解,「無聊」之意多矣。那時候,在狷氣悶於胸而狂氣發於態的青年文華眼中,世情仿似《聊齋》異史氏之所閱歷,人不如鬼狐,其行大多「無聊」!殊乏可樂之趣。而他既與眾人落落寡合,孤心寄託於詩酒之間,唯藉吟詠以與古人鬚眉相對;而古人文工多出於窮愁,則其心恐怕也淪在「無聊」的境地之中吧!青年文華胸間的塊壘,飛黃也難以騰踏而過,因此他作詩飲酒,以解「無聊」心緒。

文華的確是性情中人,既狷且狂,不說假話,不喜俗情之熱鬧,不違心逆性而行,對鄙陋貪吝、巧言令色之輩,從不虛意應酬;我又何嘗不如是!同心相感,同氣相應,於是我們就經常一起作詩飲酒。「得錢即相覓,沽酒不復疑」,龍山寺附近的夜市,我們常是座上的窮客,只能點選幾樣便宜的菜餚;但是一開飲,先就鯨吞滄海,巨杯生啤酒直喉入肚,豪興狂氣已上干雲霄,彷彿荊軻與高漸離燕市彈劍擊筑,未經滄桑,卻牢騷滿腹,看不慣的人與事可真不少!往事煙雲,如今回首,果然「無聊」!然而,這段歲月,好友心氣應感,痛快淋漓,既不打架滋事,也不吸毒豪賭,唯飲酒賦詩而已,總是不負年少吧!後來接近晚年,氣弱體衰,兩人舉杯躊躇,隨意就好,淺沾而止,相視而嘆,唉!酒興酒膽已不復當年矣。

文華之與夢機及我,只差沒有桃園結義,聯騎共打天下而已,卻日常相待如兄似弟。夢機已結婚生子,文華與我還是光棍二條。有一段時期,大嫂每星期總要回內壢娘家,與寄養的兒子相聚。我們則趁虛而入,夢機下廚燒幾樣菜,三人就小酌數杯,說詩論詞,更是天南地北,古今中外,盡入笑談中。偶爾也玩個梭哈,幾年之間,賭資從第一輪牌各押十元逐漸累增到五十元,我們的牌桌可以反映台灣的經濟成長與貨幣貶值。每回歡聚,總是混到抽光香菸,哈欠聯緜,才肯罷休;文華與我就在夢機家裡打地鋪。這段無傷大雅的荒唐歲月,還存檔在我的記憶之中,卻也隨著夢機、文華永遠埋葬地下;往後,讓我與誰共翦西窗之燭,閒話當年!

從大學開始,不到二十年間,我們眼看著他與同一個情所獨鍾的女子戀愛、失戀;又再戀愛、再失戀、再戀愛;終而喜出望外的結婚、卜置新居。我曾有詩為證:「已聞欣結帶,更遂喜遷鶯……山垂雙案碧,月注兩心明……」云云。接著,生子,名「澍」。然而,人世波詭雲譎,在兒子未解人事的童年,意外地聽說他離婚了,我們始終不忍探問其中因由;悲劇只能讓他歸因到無可奈何的緣與命吧!過沒幾年,兒子踏上永難回到父親身邊的旅程,移民加拿大。他從此陷入漫漫無盡的孤寂。做為知心摯友,我真的也無法體會,這幾十年間,俯仰天地,獨立蒼茫,他究竟如何忍受骨肉乖離,長久思子之苦!

文華忽然告別這個肺炎病毒正在肆虐、權力鬥爭正在焚燬,而他自己也已病苦煎熬了五年多的世界。做為交情超過半世紀的摯友,我含著悲傷又帶著微笑相送!古人臨別贈詩,文華是詩人,我也是詩人,就此永別,能不有詩為贈?詩曰:

烈日飄風驟雨來,凶年百事總生哀!

詩人不合逢今世,梅樹端宜傍野臺。

滄柱前身說杜罷,草堂殘夢看花回。

問君蝶化幾時覺?共對群鷗飛羽杯。

雖然明知是癡想,我總還是自欺的以為,文華只似莊周夢蝶而去;俄而覺,又蘧蘧然周也。文華也一夢歸來,告訴我,到了浣花草堂,恍惚隨著杜甫尋訪黃四孃家,看盡千朵萬朵壓枝的群花。人的生命存在,如果真是一場荒謬,何不就荒謬到生死混同、虛實無辨的境地呢!

摯友夢機、文華已去,我還瞻顧著夕陽在山的前路;即使孤寂,也必須昂然地走完全程,看這萬事荒謬的時代,究竟會是個什麼樣的結局!