林文義總算來到人生的清歡時刻。

這一日,我們來到林文義裝潢雅緻的住所。微型博物館一般,客廳角落置一尊黑白郎君布袋戲偶、正廳牆上掛謝春德攝影作品、轉角處砌一斗櫃置放旅遊各地購置的精緻杯皿、純手工精緻木雕散落四方婀娜巧笑。林文義一樁樁一件件向我們說起藏品的身世與來歷。

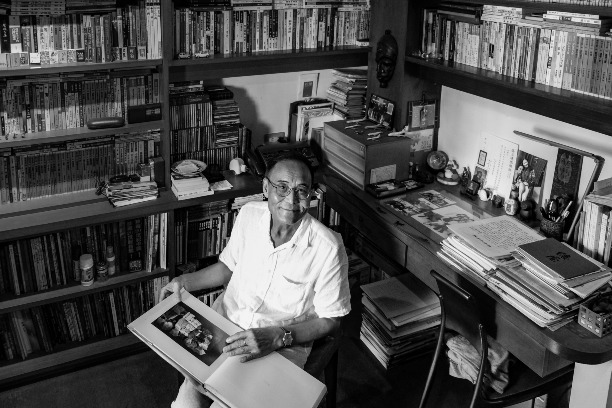

他接著掬起笑,引導我們進到他的書房與寫作間──兩張並排置放的原木大桌,置於僅容一人旋身的窄仄陽台中,配一張輕簡便椅。林文義總就著日光與風景,執起慣用的鋼筆在稿紙上一筆一筆寫下字,遠方是襯著暖藍天幕的蒼綠劍南山。天氣好時,偶有蒼鷹掠過天際,桌上擺放一疊稿紙,是即將完稿的新作品,每道筆痕細看工整不紊,顯現面對文學時他的真心實意。在豐足喜悅的表情下,不難發現,藝術情懷是他的內在核心,文學心靈倚其轉動。

林文義侃侃而談,語調颯爽,三兩句裹藏一粒幽默的籽,讓笑聲發芽,一段銜著一段,幾無冷場,講自己的回憶像說他人的故事,起承轉合抑揚頓挫,惹人流連在他故事的渦旋之中。「朋友都說我的文字跟人不一樣。我見人總是熱鬧騰騰,但當我提筆時,就可以很快安靜下來。」即便年近七旬,浪漫心跡與赤子熱忱不熄,提到藝術與文學,他眼裡藏著神般晶亮,表情益發飛揚。

★從黑暗中伸出,向美探索的手

綜觀林文義職涯前半生,轉換過不少職業,擔任過社會線記者、副刊主編、漫畫家、政論時事名嘴、廣播電台主持人,也曾參與台灣民主運動甚深,風火兩處交相棲止,唯獨文學是他不曾或輟的人生職志。

「我,逐日追夜的拿起筆來,彷彿古代的修道院抄經人,神啟般地呼喚是那樣的美麗,我的手書寫我的心,這是最為純淨、真實的自己。筆尖接觸紙張的那一刻,無論沉鬱或惘然,我知道,遠方的夜海上一定有顆屬於我的星光,潔淨我在人間行過的謬誤以及愛與悲歡。」林文義在散文集《酒的遠方》如是深切自白,儼然創作的初心與信仰。

擅寫美文的林文義,自十八歲開始創作至今,走了五十載的文學書寫之路,創作六十餘部作品,散文為大宗,旁涉小說與新詩,他的文字美學服膺卡夫卡名言:「是一隻從黑暗中伸出,向美探索的手。」一路行來文字風格不脫唯美細膩,不過,細究關注主題,也有著不同時期的面相。

自早期的《諦聽那潮聲》、《歌是仲夏的翅膀》以及《天瓶手記》等作品,是青春年少的純真心靈,對周遭人事物的觀察與思考,展現物喜的哲理感懷,此是林文義浪漫遐想時期。那時的文字語調充滿無可遏抑的情熱,讀得出藝術性格中對美的渴念與執著,歌頌愛情、靈性之豐美時,帶有一絲青年的意氣風發。但林文義卻在1977年突然停筆,中斷文字創作,沉潛自我後,隔兩年,他才再度提筆,寫下令眾人驚豔的《千手觀音》。

八○年代是林文義創作的一個分水嶺,他自言:「我厭棄昔日那種抒情而唯美的調子,我觸及許多人性哀苦的內層。」他的文采依舊雕琢繁麗,但所筆刀轉而針挑個人困境,甚至袒露憂鬱情調。他在選材上則貼近人間群像,花費更多氣力描寫中、下階層人民的生活樣態,關懷民瘼的自然風格逐漸水落石出,奠定其往後創作主題基礎,每每交出悲憫心緒濃烈的作品,讀者很能透過閱讀,獲得溫暖慰藉。

★大散文述作明志

2011年出版《遺事八帖》,又是一大突破。林文義以大散文格局述作明志,從個人半生對藝術文學的矢志時刻,述及政壇戎馬,運筆擴開成為台灣島歷史的對照、寫盡歷史情懷、社會變遷、時代背景,在自我對話中層層推進台灣意識。從一名創作者現實遭逢的挫折與失志時刻出發,抵達對家國的憂思,對社會的透視,對環境的觀望,折射出整個時代的風起雲湧,見微顯著,大中容小。也將歷史的故事,意識流般書寫,帶出古今中外場景的蒙太奇,結構鮮明,儼然畫下一道嶄新文學風景。

但究竟如何定義散文之「大」?以及何以有此創作想法呢?林文義說明,第一個原因是他曾與文友陳列的砥礪、約定,一定要交出一部大散文之作,要用散文寫下台灣的歷史、土地、人民,為所愛之島國留下記憶。兩人便擁此約定,各自進行,因而先後迎來陳列的《躊躇之歌》與他的《遺事八帖》成就此大散文雙璧。

另一個原因則是,「許多寫作的朋友,談到散文時,總將之視為次文學,但是,綜觀創作世界,散文文體只存在於華文世界,因此我特別珍惜散文創作。」惜文類而投深情,林文義不疲於拓寬散文的形式邊野,呈顯一名散文家的遠大企圖。持續從濃烈的自身情感出發,卻不止凝聚於個人,更由小推大,連結到台灣土地的歷史,展出廣闊視野,形塑遼曠的襟懷,也就有了以台灣歷史為經,個人史為緯,兩相交織後而成的定音大作。

林文義遣詞用字珠玉琳瑯,美文風格落實大散文之中,透過繽紛的語言句構,彷彿看見一幅綿展的台灣版《清明上河圖》,更能窺見他圖像思考的邏輯,「盡期在我,將散文做到最好,就是我對文學最大的敬意。」他表情虔敬說道。寫散文是將自己的心交出去,其實亦是林文義創作散文的誠實初衷,因此與同儕相較他更為直率,敢曝敢言。

繼大散文之後,《墨水隱身》、《酒的遠方》等作品,則彷彿進入林文義後政論時期,筆觸帶有晚秋之氣,其核心的人道關懷火苗不滅,卻也漸漸開始收攏遭受現實折損的滄桑。他自言交付淡然與遺忘,以靜好的心態為過去補上明亮的妝,斂筆懺情之外,浪漫心思依然,心境又再較之以往更加恬適超脫,「因為這個世界很亂所以要把文學寫得很美。文字要寫得像詩,永遠要有詩的心情。永遠當個詩人,哪怕你寫散文的時候。我們四年級一代的作家很幸運,在台灣文學最黃金的時代發展,只要寫了兩、三篇作品發表就能廣為人知。」林文義笑了起來。

★副刊主編的風雨見聞

戒嚴時期,林文義任職於《自立晚報》最早其實是以漫畫專長受聘。他是文壇中少數幾個能畫漫畫也能寫作的作家。1988年推出《唐山渡海》漫畫,介紹台灣歷史,由此進入報社後,與政治漫畫家漁夫、羅慶忠成為同事,始加入政治漫畫創作者的行列。後來看到好友敖幼祥精彩幽默的《烏龍院》系列作與COCO犀利的政治漫畫後,萌生退意,幸賴好友蔡志忠、蕭蕭與李瑞騰的鼓勵,要他專心致力於一件事情上,他也順勢回歸到散文創作的隊伍中。

其後,轉任副刊主編,擁著對文學的敬意與理念,繼續戮力奮鬥,因而在其主理的副刊,常能見諸許多具有強烈實驗性的作品。他不壓稿,尊重作者,眼界與膽識高瞻。「我很欣慰的是,當年邱妙津要去法國留學之前,將《鱷魚手記》拿到我的副刊來投。」林文義追述當時情景,咖啡館裡,時任《新新聞》記者的邱妙津戴頂棒球帽,在他面前顯得侷促不安,因已與多家副刊、文學雜誌交涉,皆吃了退稿羹。其時,再過一個月將前往法國念書的邱妙津,非常看重這部作品,望能覓得伯樂讓其發表,因此聽從詹宏志建議,投稿給林文義。林文義隨即快速瀏覽整部小說,認為可刊用,便當場決定於邱妙津出國前一個禮拜見報連載,並且預給稿費,讓邱妙津安心前往法國就學。

與許多作家接觸過的林文義,發現優秀作者通常都非常謙虛,「有時候碰到好作家,我會跟他說,這一篇跟他平常寫的東西不太一樣喔,有一些重複(散文的困難就是這一點)。跟好的作家講的時候,他們反而都會說:『沒關係我再換一篇給你。』」他同時憶起,大學時期的恩師瘂弦擔任《聯合報》副刊編輯時的景況,影響著他往後任副刊主編與作者們的應對,「即使投稿未能刊用,他都會寫一張短信給投稿者,要他再接再厲,我也有這樣的習慣。」若能在眾多投稿中讀到眼睛一亮的作品,是身為副刊主編工作最可貴與高興的時分,然而,這也讓林文義發現許多作者總是重複自己,他深有警惕,「我自己寫散文,也最害怕重複。」

★創作必須要有自己的聲音

散文是林文義至今唯一的追索,他認為「一個人一輩子把一件事情做到最好最好就好了。」而拿起筆便靜心的他,總用著雕刻家的精神為文,「在這個混亂時代,只有文學是安定我們心靈最美麗的力量。」說時,他臉上綻出信仰的光彩。

散文是記憶,是往時間之河中撈取金沙,透過文字記下許多經歷過的人事物,年輕時候林文義敏感多思,嘗書寫男女之間的感情,步入職場寫到與長官之間理念不合的衝突,也經常受到情緒的折磨與拋打,直到晚秋之年,他才終於看透玄機,對於過去的結有了疏淡的心情,「過去你所埋怨的、你所傷心的,其實是一種偶然。創作於我也是如此,我因為愛文學,才會想寫作。」創作量豐厚的他,並沒有固定的寫作作息,必須「有感覺」才能創作。他且承認閱讀時間較創作時間更多,最能激發他創作慾望的時刻,是每每讀到秀異作品的時刻,彷彿尋得心靈上的震動,「看到別人的好作品都會鼓勵自己也要向他們看齊,追隨他們,寫出很好的作品。」

不過,看齊絕非模仿,林文義一邊強調一邊露出羞赧之色,「七○年代是我的模仿時期,那時讀到《葉珊散文集》很心動,很迷戀他的作品,也就以之為創作範本。讀到楊牧老師寫的〈陽光海岸〉,我就也學著寫了一篇〈多雨的海岸〉給我那段無緣的初戀。」但模仿期並不長,在八○年代進入報社當起社會記者後,見多社會不公不義以及慘烈場景,經驗到更底層的人民生活,心靈大受震撼,獲得啟發後,文風轉為入世,免疫於模仿的病,並且嘗試幫黨外雜誌撰寫文章,「自那時候起,認為要寫些社會現實的作品,不能只是風花雪月,或者模仿他人。年輕創作者剛開始寫作不免有模仿傾向,但你可以喜歡、可以私淑,千萬不要模仿。創作必須要有自己的聲音。」

也因此「我手寫我心」成為林文義寫作半世紀,矢志不移的座右銘。「我對文學的信仰比起所有的宗教還要虔誠。」他眼裡閃爍光芒說道,「因為文學是自己面對著自己一個人,倘若文學是神,那麼,我是直接與神對話,而非群眾。文學孤獨但巨大。」孤獨並非悲傷概念,是由衷明白唯有讓自己安靜下來時,才能由心延伸出更多創意念想的狀態,也因此,林文義散文中不避諱書寫小我的作品,但同時,也將眼光放遠,帶有人間關懷的大我書寫。

林文義的作品,饒能翻出求新求變層次與意圖,他說全是因他年少懷抱的幻滅畫家之夢帶給他的藝術追求,以及自我要求,才將每一篇散文作品當成一幅圖,或一幀攝影照片般的藝術作品細琢,期望能在主題或形式上帶給讀者不同體驗。「所以很多讀者認為我作品年年不同,那是因為這才是我認為的『創作』。」他以參觀大植物園比喻自己創作與閱讀時的心情跟期待,「我今年讓你看櫻花,明年讓你看銀杏,後年讓你看松樹,創作者的每一本書都是一座植物園,讓讀者們從中尋找不同逸趣。因此創作者都該端出不一樣的漂亮好風景。」他堅持自我風格,以作品挑選讀者,不受讀者反應影響,合則來不合則散的氣概,或也是創作熱情源源不絕的祕密。

★文學會安慰我們的心

散文是把自己放在一個透明的盒子裡面,把心交出去。是靠近創作者心性與品格的文類,因而,每次書寫不免是傾倒自己的過程,但又避諱全然潑灑,之間需拿捏的量度與距離不易。而林文義從不掩飾自己內心的實情,在次次坦然之中纖細懺情,因此回看自己過去唯美浪漫時期的風花雪月,也有了接受的胸懷,「經過青春,誰不風花雪月呢?寫作題材是一個偶然,但進入必然的過程。」思考自由、下筆自在,卻其實是謙卑地還原並且記錄自己。

林文義的作品從不避談陰暗,甚至企圖尋找藏在表面下的事物,「所謂的陰暗當然會有負面東西,但散文中的陰暗事實上寫自己,有種贖罪的感覺,以前談戀愛的時候對不起誰呀,散文最大的那個就是自傷傷人,因為自己寫這個是在懺悔,無意中又寫到那個人,我寫的人都是真實的,但會避開真實姓名與可能猜測到的現實,散文畢竟沒辦法像小說誇張虛構。」也或者是遺憾與不可得的故事,成為人生途經的某根懸刺,將人釘於十字架上,「最美麗的愛情回憶是你沒跟對方在一起。未完成的夢,將人永遠留在那個十七歲。所有文學青年,都一定會經過風花雪月這一段,那是一個感情的記憶。我曾經到霧社參加文學營,散文組的導師是蕭白,我問他:『文學到底是怎麼回事?要怎麼寫?』老師就邊抽菸邊說:『我告訴你小朋友,你以後長大生活過你就知道了。』後來也發現,文學會安慰我們的心。」感情、工作、婚姻、朋友、家人,都會傷害我們,我們也會反過來傷害他們,但唯有文學不會,「我在心情很不好的時候就閱讀文學作品。」

林文義近年散文作品聞得到煙火氣,卻減了火氣,涉過政治與文學的險峻道途、探過人生虛實美惡的表裡,儘管林文義的口吻依然細膩抒情,卻自有廣闊的視野與企圖,壯志未酬卻終歸向淡靜時刻,「散文適合一個人在下雨的夜晚閱讀。無論你遭遇到情感傷害或朋友之間的誤解或家人的摩擦,在很頹喪的時候,不妨就坐在窗前泡一杯茶或喝一壺酒,然後讀散文,因為散文就是跟另一個人的心靈對話。」對於散文的深情,更行更遠還生。下一步,他將在文學的行旅上,繼續吹響革命的號角,留下心意的寫真。