名為文學的共同體

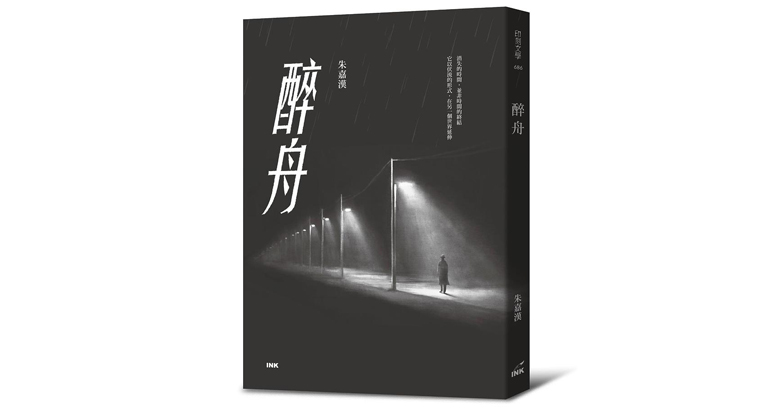

因篇幅所限,只能略談〈醉舟〉一篇。

在帕斯卡.卡薩諾瓦(Pascale Casanova)的著作《世界文學共和國》裡,著力地分析巴黎是如何成為現代文學的「文學首都」,其中除了殖民歷史帶動的經濟、語言、民族和剝削體制之外,還包含了幾個因素,比如一個名為「自由、平等、博愛」這段法國大革命時期的思想、或是和鄰近國家的民族語言競爭之下的優勢⋯⋯而這些所構成的是,近似於「共同體」的概念。

也就是說,巴黎,一個具有優越性的現代文學象徵,它成為了諸多對文學陷入迷亂的人們,既具現實座標,又同是存於概念中的共同體框架:

和文學首都相聯繫的自由,具體表現在人們所說的「放蕩不羈的生活」:對藝術家生活的寬容是「巴黎生活」的特點之一……和蘇黎世生活的反差讓人能夠理解為什麼巴黎對於全世界藝術家有那麼大的吸引力:特殊資本的單一集中,政治、性愛自由及美學自由的獨特結合,這些都讓所謂的藝術家生活,也就是說優雅和選擇性貧窮得以實現。

日本當然不是亞洲的文學首都,更不是屬於台灣的。然而,〈醉舟〉所追尋的翁鬧身影,在對讀者暗示的是另外一種共同體框架的可能──殖民的共同體。在殖民地裡日漸稀薄的夢想,不會因為抵達了殖民宗主國就有機會實現。但是,在殖民體制這個資源傾斜的結構中,除了更靠近一點高處,嗅聞夢想破滅前夕的泡沫氣味,還能有什麼選擇?

⋯⋯當帝國成為殖民地人民想像中的共同體時,便不難明白第一篇小說〈醉舟〉的主角阿亮,為何甫踏上日本土地時會產生暈眩感。他是來討回自己的命、理智與慾望。而這些本該屬於一個人的所有,都早早被這個結構剝奪走了。

而當阿亮親見了帝國在自己面前的顯影時,它的巨大與自己被剝奪、碾碎的那些渺小概念相比,只不過是徒讓自身感到失重的反差比例。

一個人究竟該如何在這種狀態下自處?阿亮提供了一個線索,他這麼想:「他以積極融入的姿態證明自己的放逐」。

阿亮要積極融入什麼?融入這個結構,成為其中一員。而其賴以融入的手段,是一種名為「文學」的託辭,以及另一個名為「左翼運動」的高燒。

現代文學與左翼思潮(及其前身)之間是密不可分的關係,終歸到底,是面對「人如何自處」的一種思維方式。越是從當前的時空感覺到痛苦,文學從意識的底層裡浮現的次數也越見頻繁;自從世界有了語言之後,歷史便出現了,而歷史的出現是人們嘗試記錄、解釋自身處境的嘗試,和其並行的另一種嘗試,是名為「文學」的古怪概念。它以虛構的特徵、具體的文字和文句構成,囊括各種想像與解釋的可能性,而在某些更刁鑽的時刻,「文學」自己也會變成一個名詞,用來裝載許多人對生命處境的想像。

比方對阿亮──或說他的原型翁鬧而言,就是如此。

下賤這個詞的涵義

不只是文字本身,文學同時也是一種概念,有的時候,還會成為外顯的標籤。誠如上段我引述的卡薩諾瓦:「所謂的藝術家生活,也就是說優雅和選擇性貧窮得以實現。」如果說優雅和選擇性貧窮這兩個詞有讓任何一位讀者,聯想起某種屬於文學家的形象,那就是我想要提及的層面──文學成為了一種身分資本。我並不是在說,這些文學家本身並沒有實際的作品;我只是在提及一個長年存在的現象,一如許多人對「文青」這個形象的詞彙有擁護、有反對的現象。「文學」曾經有過一段與其相應的生活態度與樣貌──但這絕非指稱任何一位文學家都應有波特萊爾的眼神、太宰治襤褸的襯衣、惹內的監獄體驗、坂口安吾手裡的香菸;剛好相反,也有文學家能舉起王爾德手中的權杖、波赫士揚起的下顎或博拉鈕捧著攝影機換來的肝腫瘤──與文學相應的生活形貌,並不是指「選擇性的貧窮」是每一位文學家應當擁有,並換得文學成就的東西。

而是,「文學」成為了一種志業。

「文學」從一個抽象的概念,變成了擺在面前可供選擇的志業之一。為了文學,貧窮、痛苦、糟糕的生活態度都是可以忍受的。而這意味著「文學」不再只是過去在倫敦街頭報童手裡舉著的一小格油墨,而是足以使人震動,如同雨果之死出現萬人隨棺哀悼的重量。

《醉舟》裡的阿亮便懷揣著這樣的想法──但是,我們在此仍然要留心一個專屬於現代文學的陷阱──文學對於阿亮這樣的人而言,並不真的如同學術作為志業、賺錢之於清教徒那般重要。

要論證這點,我們得回頭再思考阿亮的生活。

作為被殖民體制剝奪的人,他近乎一無所有。撿他回家的女性谷子對他的想法,也著迷於他的單純、無害、以及將自己推到邊緣的性格;並且從中感受到阿亮一方面想要逼近目標,一方面又不停地將自己推開的自毀衝動。阿亮明明是個不願意傷害他人的人,但整個時代卻將他逼到邊界。

「放浪形骸,麻痺於酒精,他其實相當清醒。」這是專屬於下賤者的認識論起點:當下賤者意識到,自己無論再怎麼單純、不願毀傷重視的一切,自己仍然在制度中,不是成為被剝削者,就是剝削者;因此每一個佯裝無事的笑容都是虛偽的。

而不想隨虛偽逐流時,對抗的姿態便是不合作。但不是真心的放浪形骸,反而時刻提醒自己的偽裝;這種心態的夾擊,誘發了自覺自己連看不起的虛偽,都無法抗衡的悲傷。於是,放浪形骸的自己不過是個失敗品,下賤者感覺到虛無、墮落與失敗的同時,深刻地被痛苦焚燒。

但同時,又從這痛苦得到一絲快樂。

這種些微的,近乎於絕爽的快樂,是下賤者最後的慰藉。只有將自己貶損到越來越底的念頭,才能夠換得的一安瓿嗎啡。

而「文學」對阿亮而言──和我對翁鬧留下的文本感覺相近──是高貴與優雅的產品,是他這類下賤者不配,但也唯一擁有的資本。他一邊感受「只能」擁有文學的悲哀,一邊又感受到毫無退路的自己,也很好。

文學作為志業,是除此以外別無他物。是自己的生命史從一開始便折損之後,尋求的替代品。阿亮對於左翼的糾纏,也近乎是一種「他曾經懼怕幸福,怕幸福會使得他懦弱」的移情,但反而在有了谷子與養女後,「現在卻捨不得了」──但他還是選擇了革命的路。

這便是下賤者的謳歌:永遠在虛幻中浮沉,偶爾遇到名為幸福的光亮,便坦然歡欣地選擇遠離幸福。「這樣好,寫過了就是了,不用寄出去,對方永遠不要收到是最好的。」──阿亮對少年寬的情書這麼評價──我認為朱嘉漢在〈醉舟〉一篇將下賤者的心態處理得非常完整,那是我們現在逐漸無法複製的,屬於某個時代的文學,曾經卑鄙卻幸福的面貌。