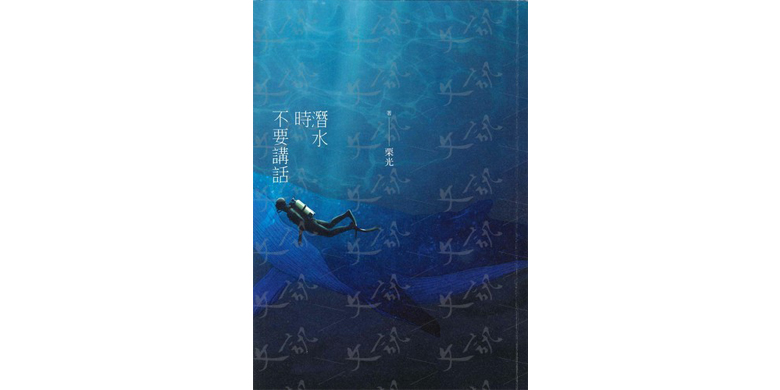

讀栗光的《潛水時不要講話》,像在深海之中看見亞特蘭提斯一般的文明,明明說的是海洋,卻總讓我想起人類;明明有那麼多足跡與文化,讀來又滿溢寂寞。某些片段像有浪潮拍岸,令我不禁將它與2019年連明偉的小說《藍莓夜的告白》並置、共鳴,它們當然是全然不同的文體與主題,卻同樣覆蓋了一整個「世代」。從打工渡假到跨國移動,連明偉與栗光所屬的世代,也是我的世代,粗略地貼倚著1980~1990前後幾年出生長成的一代。我們習於內化同時深化自己,雖然視野總先得投向「外」,先看向遠方的學派、再看向遠方的海與群山,最終才懂得回望。於是,他們的筆也從加拿大班夫寫進澳洲、印尼宿霧,再潛進馬爾地夫回溯台灣島沿海,但不管多遠的浪旅長征,我們這一代島民總會回到近海的故鄉,回到內化自身這條更遠的路。一如栗光此書,或許大海與遠方並不使人孤單,一切的寂寥源自於己:「你要克服的(就)不是海,而是孤僻。」

內化的路程如溯迴,險阻而漫長,海潮雖然沒有肉眼可見的高低逆順,艱險時卻更能奪命,即使是那樣的紅月之海,栗光也沒遺漏下。可大海前頭,我想先談談栗光,那個嬌小卻不懼勇敢向前跨步入海的「人類」。書起始沒多久,她便談到了自己身而為「人類」的一則觀察,她談起自己的「人類圖」(Human Design )。人類圖是晚近幾年,隱隱與西方占星學、東方紫微命盤聲浪齊頭的一種統計、神祕學。與我們相差不遠,它誕生於一九八○年代,是由原名為Robert Alan Krakower的男子(後改名為Ra Uru Hu),於1987年(據說)受天啟而獨自建立的一種知識體系,簡單來說正如英文名稱「Human Design 」,經常被稱為人類的使用說明,用以瞭解自己的原廠設定。栗光雖未透露自己人類圖中的人類角色,但她卻也說明,自己是屬於要「不斷追尋意義和方向的」人類。人類圖由「1」到「6」的數字成爻,兩兩成組,結成12組相應的人生角色,猜想或許在她的人生數字組合裡藏有爻「3」,因「3」在其中,代表著必得不斷冒險與碰撞的人格密碼。

雖然人類的共同生命體驗,無人可免於撲跌翻撞,可看她以海洋與陸地集成的文字、觸及與思考的人事,確實豐厚多采,雖然有時那色彩跟大海一樣,多變來自於投射。投射的那片宇宙世界,不一定總是悠悠靜靜,也可能滿是月之陰暗面,〈紅月之海〉裡寫挫敗,一次潛水之旅裡幾次被潰敗的信心,人不只會被大海打敗、月食混亂,更會被海裡好勝的自己迎頭痛擊。於是,上了岸後的她,才會無數次回到那被深深拉進如洗衣機般絞拉的月食日海面。只因從前總是令潛導青眼有加的自己,被那趟旅程的另個女孩W,取代了位置,「自己」反而成了需要被提醒與關照的一方。接續與對應的篇章是〈海平面之下,海平面之上〉,上岸後、書寫後、文章得獎後,「W」依然隨形如魔,栗光自白心中矛盾:「她或許才是我的月食,在我心上留了一抹暗紅色的陰影。」陰影也如海影,並不單薄,而是多層顯現,心底的話壓在其中,如海藻裡藏了一隻忍者海馬,她私語自己自己才不是那些有點錢、有點閒、官家小姐般的潛水人,「就算是,也應該是玉嬌龍。」確實,即使成了官家小姐,也得要當李安電影《臥虎藏龍》裡武功蓋世,不用愛人來救的最強千金。

無關數字與星盤,所有人類總會陷溺於追求肯定,甚至多情總被無情惱的境地。無情似海,如她所寫:「海是無情的,那種無情如水母毒吻。」但讀《潛水時不要講話》,無情的更是人,有句點評如針觸電極,大概是說「薄情者」才不暈船,但栗光本人總避不了偶爾暈上幾次,就像海底獨行如孤兒的她,仍好幾次的、從二級頭底下洩出泡影般,對海的深情。〈鋼絲與海豚〉寫她從打工過的水下工作員一職,看海豚在野生與圈養水族中的快樂如此不同。〈紅月之海〉裡,那些水底飄散的蚌肉、被撕裂的細小珊瑚到最後共食抓到的火烤青衣魚,除了心內陰影,更在思考人類「可不可以」吃魚,這是殘忍的凝視,也是無可否認的深情。

深情人才會寫嚴厲、才難免嚴厲。似乎,人在自然或愛上自然時,有時會變得習慣指責。那些勾纏魚網、踏踩的蛙鞋、偷竊於海卻不歸還的貝螺,是的,粗魯對待海洋的都是人類,但嚴厲指責自身的也只有人類。單單指責,並不構成我所讀見的深情全貌,可以接受,卻未成立。是在她寫下,選擇吃進那條被抓的青衣魚,因為自己差點在這次潛水死了,所以魚肉像是用部分自己換來的……再回歸到她吃下一口後,只更明白自己依然無權決定「可不可以」。這不到一頁的切片、迴旋、矛盾,她寫的果然是人類、是我們、是自己。

矛盾的誠實,也出現在〈帶刺的名字〉。她回憶與廖鴻基老師一段對話,兩人都承認總記不住人名、魚名,但廖鴻基告訴她記不住的原因比遺忘這件事還大:「不是因為不愛人或不愛魚,也不是因為年紀的關係,我覺得應該問自己這樣的問題:『為什麼必要記住魚的名字?』為了要當魚類專家?為了解說需要?或只是為了炫耀自己認識很多魚?若不是這些都那麼迫切需要,自然就不會記得那麼精準。」這與吳明益為她寫的推薦序裡,談從自然導向看這些作品,有這麼一段如斷層掃瞄的顯影觀察:「不得不、且必然援引的知識性資料。」那句「不得不」的思考,大約就是栗光於海洋、於大量專有名詞中,撿選精挑所刻意呈現的「非必要性」。

當然不是不愛魚、不愛海,書裡最後一篇〈分靈〉,寫她特地在南方看我們這座島的珊瑚產卵,見證誕生同時思考衰亡,當她看到共生藻離開珊瑚時,人們總會為它白化的模樣心碎,那般地白化是因為:「珊瑚無法隱瞞,被迫坦露脆弱」。人類的際遇與一生跌宕也是如此,我想起那篇文中的一句話:「誰不是這樣過日子的呢?珊瑚或許曾這麼安慰自己。」原來更是深刻的愛著人類。

做為一個不斷體證文明、自我矛盾與寂寞的人類啊,我也這麼安慰自己,並感到安慰。