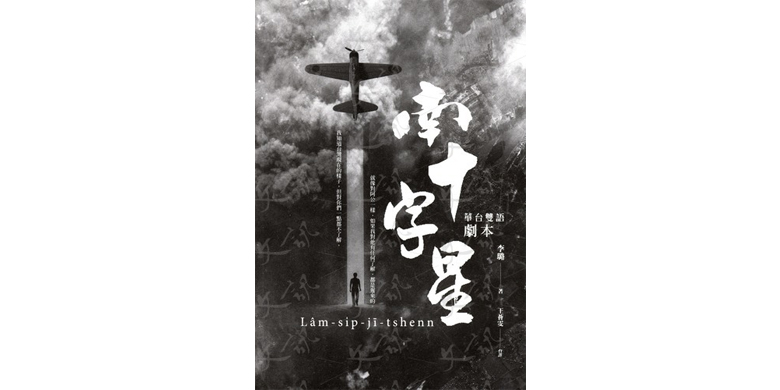

李璐的《南十字星》可以稱做是一齣「報導劇」,講述的是台籍日兵的故事及其遭遇,通過思螢這位歷史新鮮人(卻也已經30歲)以紀念碑為原點,經由某種「招魂式」的對話踏入種種不同的情境與事件中,有叢林逃難、躲轟炸、海邊的飛機墳場、戰車肉迫攻擊、千人針、玉碎命令、沉船與浮屍、虐俘與死刑等等,可以在一些口述文獻和紀錄片中看到的種種見證。而劇本的構成有非常清楚的兩個層面,一是報導資料的彙編,另一則是場景的創置。如果在日本軍歌〈台灣軍之歌〉中的南十字星是引導「南進」的座標,那麼本書的南十字星就是引導「不知者」(思螢)與南方逝者會面的座標;除卻短暫地被Yoko跨代上身之外,女主人翁思螢就像是歷史,或說「台灣」的新鮮人,她的觸動與疑問都立於讀者或說觀眾的位置。這猶如對話錄般的劇本,將一個個場景串接成惡夢集,置身惡夢中的各種人物在死去的瞬間,甚至快速到沒有任何「彌留」的時間,每個人幾乎都帶著某種疑問和懸念離世,而思螢,這位劇中被假定為第一觀眾的人物,就像一齣「教育劇」中的執燭人。

然而,一個個惡夢片段與致命時刻對女主角而言,總是交替著驚呼和沉默,因為就今日認知而言全然不可思議而發出驚呼,和充分理解為何這些生命必然朝向歿亡宿命的沉默,兩種氣息交替組成這個編織歷史場景的呼吸節奏;一個個極端時刻因為毀滅瞬間的衝擊而永駐亡魂身上,與後人的呼吸節奏亦步亦趨地完成這趟虛實、遠近交錯的「漫步」。「以劇說史」本身有著非常久遠的歷史,它創造「聚集」與「故事」產生連結的各種場合;在這複雜繁生的脈絡中,布萊希特用寓言和生產切入歷史,形塑出一種現實與批評之間充滿辯證關係的史詩劇場。然而,以此做為參照,我們在李璐劇本中看到的首先是「見證」,但這見證並不是帶有客觀距離的證詞,更沒有寓言中的普世性語調,而是伴隨每一次置身危機或衝擊時的「看到」,呼應這些「見證」的是一句句顯得天真的「不知道」;所以,相較於言說的寓言劇場,或是連繫歷史寓言的一面面圖畫景片,他的劇本一如上述對於構成的分析,更像一齣「舞劇」,一場穿梭在急促喘氣、窒息與深呼吸的舞蹈演出,每個角色身邊的場景不是帶有筆觸的景片,而是氣若懸虛或瞬間即逝的投影與聲響,隨著角色氣息而浮沉隱現。

走上歷史邊界的呼吸,可以說是這本劇本的特質,足以牽引我們看到一個有趣的對照,意即市川崑的《野火》(1959)和塚本晉在終戰70年後重拍的同名版本(2014),但可以先看到市川崑的另一部影片《緬甸的豎琴》(1956),因為這部深刻的反戰作品的作者,雖然在三年後完成了《野火》,但實質上這一部作品的敘事與景象處理,非常接近布萊希特的疏離史詩劇與教育劇的模式,演出與行為的發展所完成的也是寓言式角色,到了稍晚《野火》的場景,雖然延續黑白攝影中的圖畫感,但人物已完全脫離寓言或疏離史詩的「姿態」,取而代之的是精神官能症的人物,意即角色本身的重點不在形式與姿態,而是快速且意外的注視和衝擊。可是到了塚本版的《野火》時,人物的狀態沒有變,但彩色影像中的叢林與天空等環境的真實性,讓導演能夠拉開極端精神狀態下的角色與漠然的大自然,呈現出人與自然之間的巨大鴻溝。面對這些探索東南亞太平洋戰爭經驗的日本作者們,李璐同樣讓人物回歸到一種極端的生命狀態(而不是姿態),但其中並不存在日本作者們必要處理的國族主義與現代主義等問題,並不處理生命存在與象徵體制之間的關係,相形之下,這些台籍日本兵面對更多的就是極端狀態下的生存問題,而記憶中的點滴描繪也比較是日常生命中的情緒與情感。這其中的差別恐怕就觸及殖民者與被殖民者之間的核心,思螢一次次的提問背後不就必須對支配權力如何對人進行的無情形塑?是什麼力量將台籍日本兵置入到新幾內亞、菲律賓?又是什麼樣的力量將日軍置入到南洋?這前後兩種出自同一處的力量對於接受者卻是全然不同的!

《野火》推及的吃人肉,或是《怒祭戰友魂》(原一男,1987)中人被逼到極端的「肉品化」(黑豬、白豬),這些敘事最終的「食人性」都是對於現代性與圍繞著天皇制的軍國主義的控訴,悲苦地嘲諷著裕仁天皇在玉音放送以及同麥克阿瑟合影中的「肉身化」。可是台籍日本兵所遭遇到的是征戰期間部隊中的種族階級與歧視、以及無差別的盟軍攻擊,乃至於戰後大多被以「日軍」身分遭受審判與刑罰。誰參戰了?為誰而戰?對於當時參戰的日本人而言,只要戰後跳脫出國族認同,就能夠以「人」的面貌馬上面對「戰爭/反戰」的形式對立,但對於當時的台灣人是在一種認同混雜狀態下,半推半就地被動員,隨著日本在中國與南洋戰局的複雜化以至於後來戰敗的情狀,更加陷入到一種被體制暴力「工具化」的漂流宿命中,就像李璐對於各個角色周邊環境的描繪,皆如夢境般的飄渺與模糊:無根的存在。「重返戰場」的敘事常是回到「惡夢」的核心,然而,身為日軍的台籍士兵和身為日本人的日兵其實置身在不同的「惡夢」裡,同是日軍卻彷如平行世界的存在。「惡夢」除了做為隱喻之外,對於日本,主要還是著眼於倫理面向的預設,意即戰爭與道德之間存在的嚴重衝突,於是這揮之不去的記憶與創傷往往擠壓出一張超現實的扭曲容貌,但在李璐對於台籍日兵的描述中,戰爭卻在一場場的不同情境與事件追憶中回歸到「裸命」所經驗的時間與自然。

戰後七十多年後描述戰爭的話語會是怎樣的語言呢?李璐以語言的某種「自然」狀態,意即今天的說話方式,其實是從文字中抽離出任何「戰爭」或「日據」的時代腔調,用一種絲毫不帶歷史痕跡的語調,進行各種見證的重述並提出各種問題,但作者必須面對大多重返戰場的敘事話語都是雙重的,因為戰前(或戰時)與戰後之間本身就存在極大的差異,更何況由思螢所表達出的,是一種尚無法掌握存在的知覺框架的迷茫。即使1974年,藏身在印尼山區30年的高砂義勇軍阿美族人李光輝返回台灣,但在他死後40年(1979),我們依然無法在經歷台灣各種階段後準確掌握得以連結歷史的存在知覺,畢竟,當年置身南洋就已經因殖民關係而無法定位明確的認同,更何況,所謂「原住民」(或今天稱「先住民」)在接續漢人與日人的「裸命化」管治中,又如何面對呢?這是作者還沒來得及以樹桐(士兵)這個角色去追問「伍長」、追問「Yoko」的細節。當塚本晉也將一群一九九○年代後出現在實驗電影中的演員,在大戰結束70年後帶去菲律賓與沖繩,他們所要處理的事情已經變成能夠快速「塑形」的工作,並與今天日本急進的右翼聲音形成強烈對比的辯證關係,但我們能夠藉由李璐的劇本返回何處? 當一切在歷史的狹縫中只剩下螢火之光,「情」能歸於何處?又「情」何以堪?