我的一生徬徨和掙扎於思考和寫作,由年輕到年老力衰,這些思想的記錄累積,似乎歸不到任何的結論,僅只約略而勉強踏出一個平庸者苟且存活的方法而已。

──《七等生全集.總序》

2020年10月24日七等生離世,時間回溯兩個月,8月6日晚上與七等生通話,七等生電話中說:若從此未給你電話,便是要離開了。他說身體不適,匆忙掛電話前說此刻心情便如馬勒〈告別〉,要我自己去看。我打開〈一紙相思〉,七等生為之譯詞:

他下馬為他的告別舉杯

問往何處,為何必須?

他回答,卻掩語而說:

哦,朋友,命運在世苛我

無處去,我徘徊山裡落心。

我將盪回我的原鄉土地,去我家

我將不再在外流浪。

從始至終我等待著此刻時辰

任何地方,可愛的春地

繁花盛開,長出新草

任何地方,永遠皆是

地平線藍藍發著亮光

永遠又永遠……

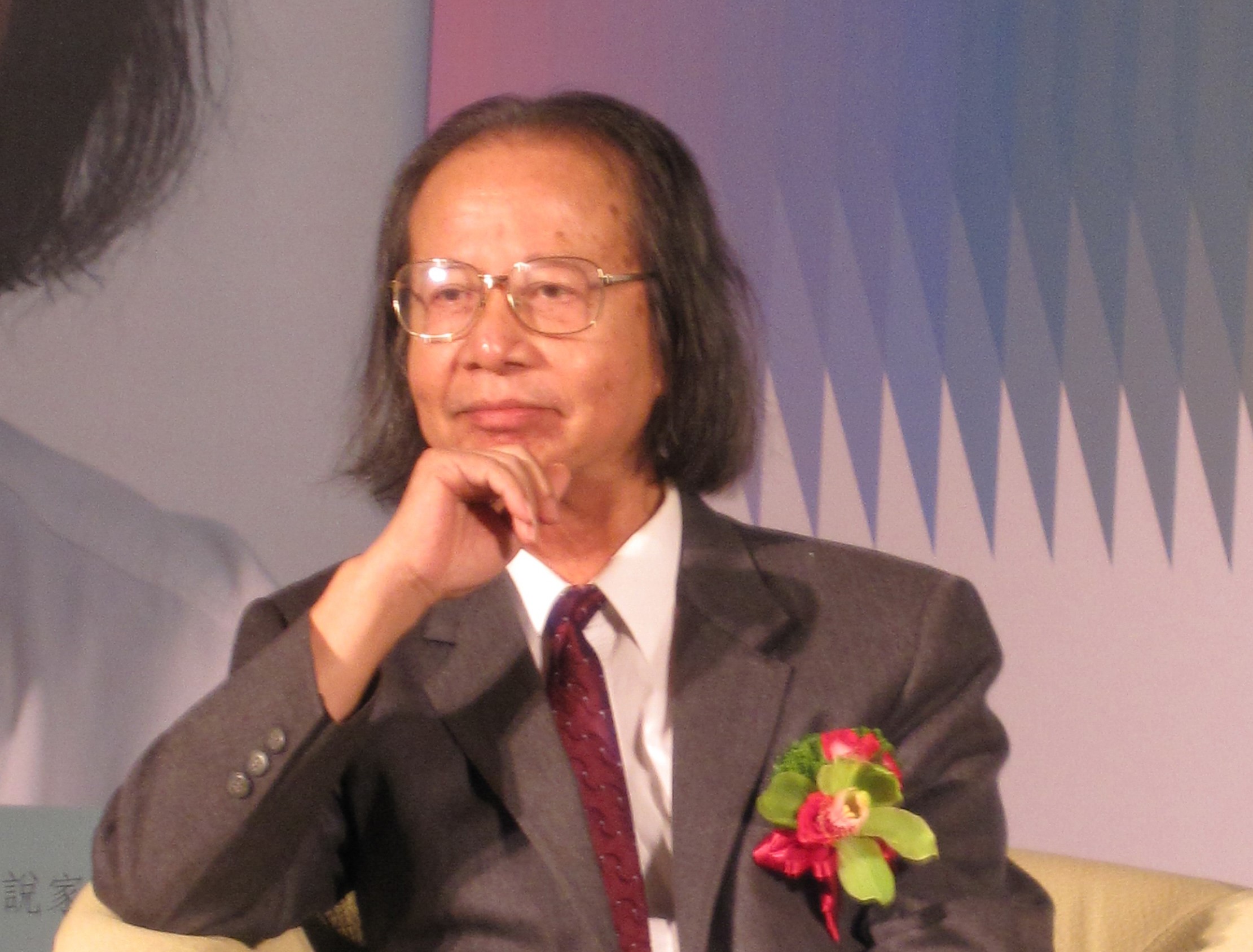

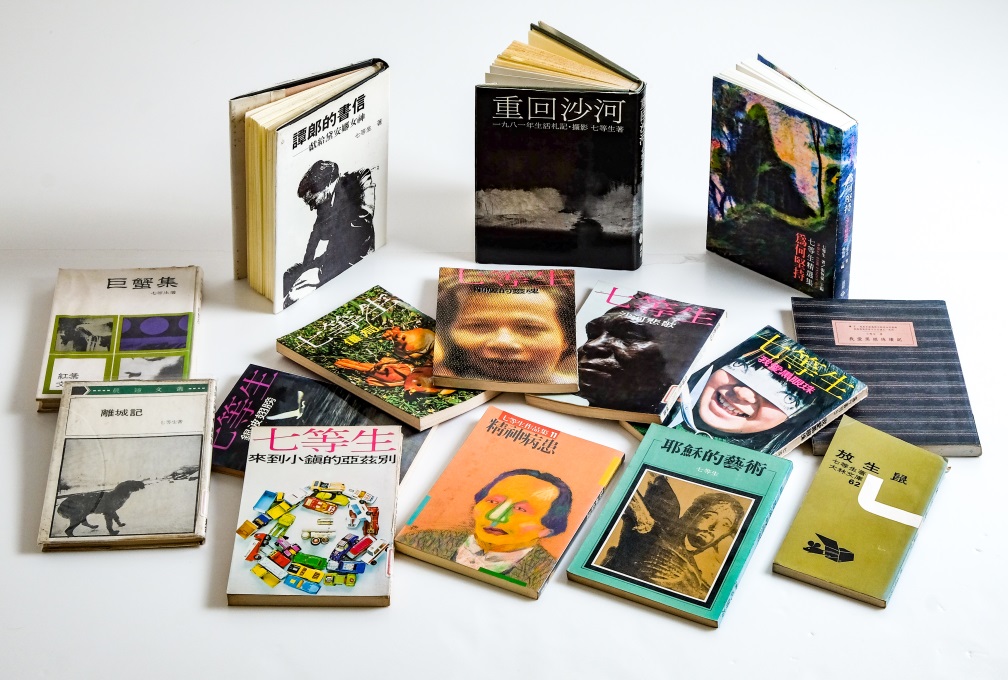

七等生原名劉武雄,從1939到2020年,81年的在世光陰中,劉武雄交託給七等生一段長長的生命旅程,那是從通霄沙河岸上,一步步涉入河的清淺與幽深,以潺潺流聲的書寫返回原鄉土地的每一哩歸程。時間悠悠,河水漫漫,七等生以小說,驅遣著一個接著一個人物自書頁現形,他們為小說家踩踏涉河的腳蹤,潮聲不絕,迴響岸上讀者耳中,台灣文學史上,七等生小說遂有了難以磨滅的特殊定音。

關於這段旅程的大致輪廓,最適宜作為行前導覽者的,當是現身於2003年遠景出版社作家全集總序文中的「詹生」。

文學史之城:詹生的導覽

那時,黎明前的「詹生」正駕車進城,但未到城門,蜿蜒山路上已停靠一排長龍似的各色車子,他下車查看,這些同他一樣等待進城的車子,車上男男女女或倚窗或坐在位置上,皆沉沉睡著,「詹生」清醒走過,不禁思及當年的離城:當時他為何離城?而今日已年老的他又如何重新入城?這昏睡與清醒、個人與群體的交會,時間之流中,正是七等生現形於台灣現代小說史的位置:愛之者以之為拒斥城市文明,並對抗集體價值的清醒先知;惡之者以之為頹廢虛無,且自恃甚高的個人主義信徒。兩極性的評價,兼之作品的寓言性格、幻想與現實交錯的敘事,遂引來文學史上「如何解讀七等生?」的詮釋爭鋒,也成為某種文學閱讀品味的標誌。

是以隨著「詹生」入城,我們也被帶入台灣文學史的探看之中:七等生是一位深具本土性格的現代主義小說家,同時是台灣文學史上最具代表性與爭議性的小說家,詮釋的爭鋒,標誌著台灣現代化發展過程中,曾出現一段以集體意識形態來貶抑個體意志的文化審美判斷史。睡與醒的詮釋爭鋒,也凸顯七等生作品的風格化,尤其那些看似違背語法倫常的語言,更是促使意義豐富產生的起點;而各世代讀者的紛紛參與解讀,恰映證了七等生在台灣文壇上,廣泛且歷久彌新的影響。

▲2014年5月,七等生繪《梅雨季乍晴》畫作贈蕭義玲。(蕭義玲提供)

創作的宣言:來到/離開小鎮的亞茲別

對自我內在生命世界的闡述,向來是七等生的文學主題;書中的各種主要角色,也正是小說家的自審式觀看。在七等生的自傳寓言小說中,最獲廣大讀者共鳴的該是「亞茲別」。亞茲別被塑造為一位具有病弱身軀與高貴靈魂的孤獨者,疾病隱喻著亞茲別的弱勢位置,卻無法剝奪其尊嚴。亞茲別是作為藝術家的七等生進入世界的起點,「亞茲別」意味著一種宣言。

寫作位置上,七等生透過「亞茲別」傳達其不欲成為某一文學集團或階層、階級代言人的認知,也是他不欲輕易融入群體的姿態。亞茲別的現身帶來七等生與文壇的諸多齟齬,甚至遭受道德裁判的汙衊;然而亞茲別的不合群、與社會主流價值的不容,甚至帶著孤獨況味的自溺身影,卻觸動了廣大讀者的心──我們才發現,原來,在一個標榜群體價值的社會底下,隱藏著這麼多壓抑的亞茲別,如〈隱遁的小角色〉,亞茲別說:

我並不十分理會日常生活的艱辛。還故意任個人的名譽隨意腐臭,因為我的靈魂已經脫離軀殼而去,安頓在一處祕密的住處。

我要將我的行為精縮成起碼的活動(唯一的活動),完全把瑣碎的生活丟棄。一個隱遁者角色是不會再理會友愛的孤獨者。

若非七等生,那隱藏心底的亞茲別如何被承認正當性?一種靈魂氣味的近似,七等生有了諸多意念相投的讀者,從各個祕密住所,與亞茲別互為同伴,走上離城之路。也因為離城之路須得自行摸索,因而愈欲「離城」,愈須進入世界認識群體,是以「離城」便在「入城」中,位置的挪移與實踐,個人與群體的關係,是七等生小說的複雜與魅力所在。而這出城入城的旅程,須得更多人來接棒,於是清澈水潭、黑暗激流間,有人影自河的湍流礁石間紛紛現形,自亞茲別後,又被唱名以余索、李龍第、賴哲森、羅武格、魯道夫……他們發聲應答、訴說心志,時而抗辯激昂、憤懣不滿,聲音與聲音交鳴迴盪,一一匯入沙河的潺潺流聲。

寫作的主題與焦點:局外人余索、李龍第、賴哲森、魯道夫……請入列

離城與入城之間,是個人與群體、自我與社會、理想與現實的相互詰抗與抗辯,這是七等生所以寫作,以及小說主題的焦點所在。如〈五年集後記〉中作家自道:

首先寫作是為要保全自我的記憶且一併對世界的紀錄,把我與本來是混在一起的世界試圖分開來,所以筆名對於我,是我對生活中普遍的一切要加以抗辯,尤其在我生活的環境裡,他們幾乎是集體地朝向某種虛假的價值的時候。

寫作之於七等生,是將自我與虛假價值區分開來的創造活動,尤其面對社會群體、文化主流,乃至文壇論者。為了保存自我,七等生一方面以寫作傳達信念,一方面拒斥群體庸俗的淪落,而代其發聲的便是一系列對進退出處敏感,且堅持自我信念的人,我們或可以「局外人」命名之。

如〈余索式怪誕〉的余索,便是以啟蒙者之姿立於鎮民的日常習俗前;而〈隱遁者〉的魯道夫更以幼年時,被排擠出將戰爭遊戲的雙方陣營之外,隱喻不與群體相偕的處境;最具代表性的應是〈我愛黑眼珠〉的李龍第了,當滔天洪水降下,李龍第卻在大眾的恐慌中,將自己的信念高舉起來,擁抱妓女、絕情於晴子/妻子,難以被世俗所容的抉擇與行動,正是自我信念的堅定表達,一如他所說的:「他慶幸自己在往日所建立的曖昧的信念現在卻能夠具體地幫助他面對可怕的侵略而不畏懼。」

但要注意的是,由於極度堅持追尋個體的特殊性,這些在社會規範中堅持信念的「局外人」,也常常遭受周遭世界的誤解或不解,以至於「局外人」也是染著強烈不安,乃至孤獨情緒的人。如魯道夫感受到被排斥時,不免心生陰騭,而道:「魔鬼居住的所在,我是被群魔放逐的人」;至於〈精神病患〉的賴哲森,也對妻子道:「我的性格已經過分堅持我所規畫的做事原則而與整個社會對抗起來了。」堅定個人信念的同時,已不免走上一條與群體價值劇烈碰撞的路,甚至阻斷了與世界和諧交往的可能。但也正在此,一個隱藏在七等生個性書寫表象下的祕密於焉現形:局外人不僅是致力於維護自我信念的人,也同時是渴望被群體理解,乃至與世界和諧交往的人。因為若非意欲被理解,便不致在遭遇與群體社會的種種衝突時,顯露苦惱、感覺不安,乃至欲與世界抗辯真理。我以為這是深入七等生小說世界的關鍵:不應只把七等生視為一位純粹書寫自我的作家。而是在既堅持自我,又渴求眾人理解,生存慾望的兩兩衝突中,局外人的孤獨才且召喚讀者認同的力量。

此外,在深陷情緒苦惱同時,七等生也透過「局外人」的離城與隱遁,寫出了自我的價值抉擇。如〈跳遠選手退休了〉的「他」,往亮窗一躍同時,也跳出了城市賦予「跳遠選手」身分符號,行李仍在旅店,但已逃離出所居住的城市;而後《城之迷》的柯克廉也跟著沉默離城,一人接續一人,從群體虛偽的所在處離開,那是一種以書寫而有的特殊行步,以幻想的情節顯露生活真相、以虛構的語言揭露感覺肌理,自書頁傳布讀者眼中,為不同世代的讀者勾勒離城路徑,文學性的感染中,我們才發現了「七等生體」的美學風格。

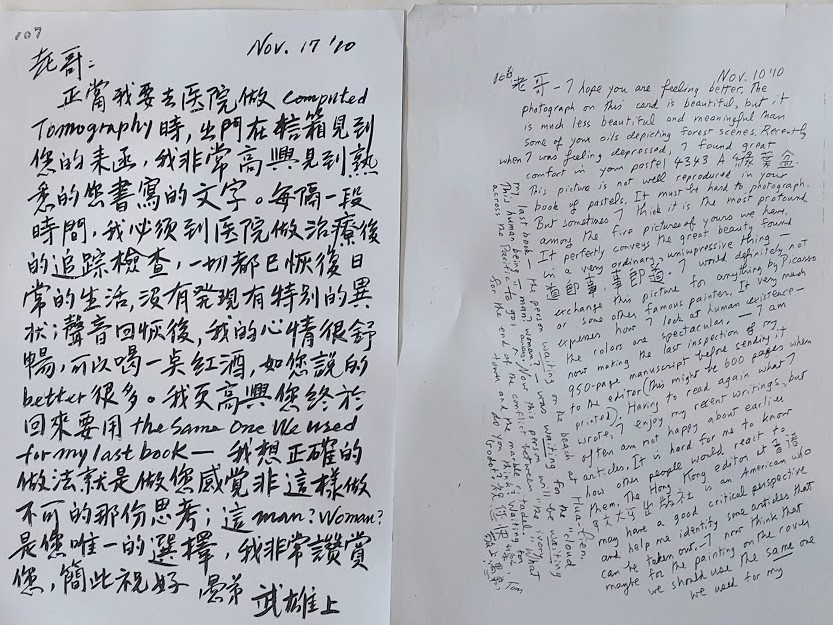

▲七等生請蕭義玲幫忙整理其與美國漢學家墨子刻(Thomas A. Metzger)近三十年,百多封的通信。(蕭義玲提供)

追求理想戀人的藝術:柯克廉、譚郎、李文龍

為維護自我信念,七等生以書寫人物,來道出其脫離群體虛偽的抉擇。然而離城的路徑複雜,腳步應往何處走?七等生小說的另一書寫特徵,便是在「局外人」的出城與入城之際,為其賦予重要使命:追求「她」,追求「理想戀人」,追求「女神」。「她/理想戀人/女神」左右著七等生的書寫,是七等生的方向指引,局外人必須迎接的重要命題。如「柯克廉」便於《城之迷》發言:

他自認他的人生便是毫無償報地要奉獻給他理想的戀人,這個意志無疑一步一步導致他為人類承受情感的折磨,他為這種美感生活,也為這種美感受苦。

確實,從第一篇〈失業、撲克、炸魷魚〉到最後的〈思慕微微〉、〈一紙相思〉,七等生作品的主旋律皆與向所愛慕的女性傳達愛意,以及由之而生的既渴望又遠離的愛意壓抑有關。追求理想戀人,在七等生筆下,被隱喻為一條藝術家的自我追尋之路,它傳達個體的更深刻生命需索:愛與美。是以《譚郎的書信》中,矢言「我這一生唯一具有意義的事就是完成自我」的「譚郎」,便以自己的藝術創作為「獻給黛安娜女神」的旅程,那是藝術家的夢,以及所要抵達的真實。

是以透過「譚郎」的心聲,我們捕捉到七等生創作意圖的雙面性:一是力抗虛偽群體,並保存自我意志的生存動力;二是在強大的自我意志中,一種意欲獲得女神之愛的衷心渴盼,二者一同構造出七等生小說的雙音。然而這極具風格的雙音,也常常呈現為矛盾對立之勢,因為當藝術家執意追尋自我,每每顯現為過度強大的自我意志,而過度強大的自我意志,占有女神的慾望,又導致女神自那獨裁的身影匿跡。永遠匱缺的愛慾,正是七等生小說的情感特徵,也因此要不斷向「她」投遞思慕,呼喚微微,如此的局外人寫作,遂同時是一紙相思的寫作,以永未完成、也難以完成的情之悸動,自我與愛的衝突,構造七等生小說最深層的抒情底蘊,普世藝術家的生命主題,我以為七等生的現代性與文學價值在此。

我所知道的晚年七等生

七等生的最後出版為《一紙相思》(1997), 2010年榮獲國家文藝獎,已不再發表寫作後的晚年七等生做些什麼?

2012年末,我在《七等生精選集》發表會上首次見到七等生,其後有了書信往來,我所知道的晚年七等生,在穿越詹生、亞茲別、余索、李龍第、賴哲森、魯道夫、柯克廉、譚郎、李文龍……的行路後,便以自己的「七等生」走著文學之外的現實道路。他隱遁於台北木柵,秉承局外人的精神風姿,依然厭惡於社會集體的虛偽酬酢,不耐人情交接;喜歡喝酒,特別是好酒,一次我接到他的電話,他似有些醉意,好心情地說道,他收到目宿媒體童子賢先生的贈酒,非常醇美非常甘口,使他覺得此生值得,快樂極了。

他僅與極少數的朋友會面通訊,當然,有時也自我意志強大地不盡人情,甚至難以相處。記得一次我寄上了營養補品給罹癌休養的七等生,豈料他連著兩天打電話來訓誡,聽得我忍不住回嘴:「丟掉好了,不要吃。」過幾天,他又打電話來道歉。2020年初新冠肺炎初爆發時,七等生和我說道他擔憂買不到口罩;楊牧離開時,他說心情極度低沉,因為當眾人汙衊他的作品時,楊牧不認識他,卻寫了〈七等生小說的幻與真〉正確地解讀了他,他永遠心懷感恩;向前衛索討版稅之事,七等生說在意的不是金錢,而是一種公道。患病的七等生時陷抑鬱,但更多時候滿懷存活的意志,他訴說飲酒之樂,想看看即將出版的七等生全集、七等生紀錄片。他有時孤獨,然而不論怎樣的景況,仍維繫著精神的獨立,自始至終,他是表裡如一的人。

▲七等生以其獨樹一幟的小說藝術,成就多部台灣文學經典著作。(文訊.文藝資料研究及服務中心提供)

我所知道的七等生晚年,不再寫作發表之後,依然擁有愛與美的藝術靈思,他讀英詩、寫短文,喜歡馬勒,更重要的,那虛幻與真實的象徵與寓言,已從文字進入畫意,他繼續繪畫,且在在令人讚嘆。他繪畫自然,或人在自然中,渴望、孤獨與靜謐。在一封解說畫意的信上,他寫道退休後的畫一如他的文字,是他對世界的記憶與愛:

從臥室臨窗外望,可看見樹的枝幹和葉叢,隙間透露著白晝的穿洞,每每憶起「林中受教」的畫作。我再也回不去我愛的鄉村,我的母親在世時說:要我回鄉下住,不,我住怕了。我十分能瞭解她屈辱和苦難的鄉村日子,因為時代的變異毀的了她十八歲時對一位騎馬巡視森林的多情男子(按:即七等生父親)的夢想。退休後幾年的畫作有如我的文字作品,充滿著個人對這世界的記憶。Anna(按:馬勒的次女,藝術家)所說的“the universe makes sence”就是這個意思。要認知馬勒的音樂,也是從這全部的世界角度出發,否則由於習慣的音樂傳統,蔑視了他的創作的本源。我心儀Anna或誰,其實原於她這樣演說:The chaos of the so called reality of everyday life disappears and makes room for a deeper truer reality,a mysterious ordering, which……transmits,in the most sublime cases of perfection, the almost mystical certainty that the universe makes sense。我們的生命來自宇宙世界,應還給宇宙世界。前信已提到「經由真的偉大的藝術,我參與在祕密的創作裡」我為何那麼喜愛Anna,是原由她的「絕不跟人黑白來」 的個性。在納粹希特拉的時代,她把她雕塑的馬勒半身像摔碎,其他名人堂的雕像是大轟炸破壞的。在上世紀二次大戰期間,她告訴諾曼,她回憶著:她拒絕去讀 the George Orwell,because he had fought for the wrong group in the Spanish civil war。我雖不擅讀書,但我也拒讀某些人的書,即使人人稱讚它。她說:那些年,很混亂,你能想像,everybody had to have an opinion, and everybody was wrong, looking back one can peel off one after the other,the lies one were fact from everyside。騙子是人人養的。此時此刻,在我們生活的時代也是如此。(2013.11.15)

美與誠實,是通往自然與神祕之道,小說家與畫家七等生同樣堅持、堅定於此。而生活瑣事上,如:

這一次妳給我寄來「金桔乾和鳳梨酥」,生平第一次收到這樣相配的食品,我馬上去泡茶要吃這像小磚塊的好玩的東西,心中充滿著微笑,跟著坐下來要展信閱讀,妳的信又牽引著我流下眼淚。不知怎麼搞的,2010罹癌後,常常因為某種回憶,總是愛哭。以前遇到任何事都不會哭的,尤其童年。現在變得十分的脆弱,好在獨自一人,我只好放聲飲泣。(2019.1.26)

我所知道的晚年七等生最後一段旅程,除了音樂、繪畫外,他還參與朱賢哲導演的紀錄片拍攝,同時請我幫忙整理與美國漢學家墨子刻(Thomas A. Metzger)近三十年,百多封的通信,身前,七等生已交代了將相關的文學、繪畫,以及書信(尚待面世)都交給了同秉藝術才華的長子懷拙代理;最後,我所知道的七等生在世最後一年,生病的最後一哩路,獲得了女兒小書的悉心照顧。死亡、火化、骨灰散揚大海,一概的低調。他下馬為他的告別舉杯。寫至此,我忽忽意會到終結來到,如此真實何等虛幻。以筆舉杯,再會!再會啊七等生!