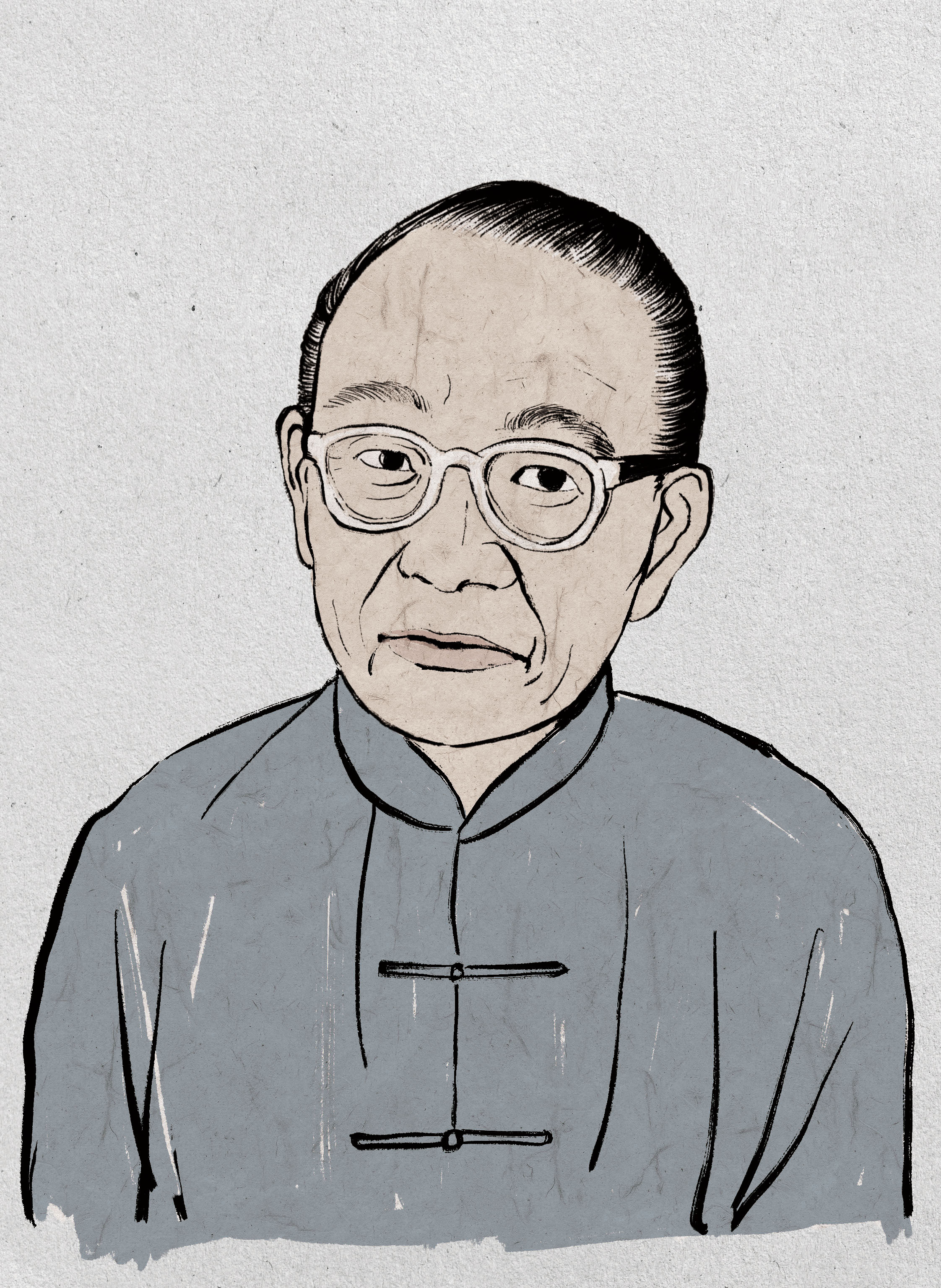

林語堂,男,本名林玉堂,譜名和樂,籍貫福建龍溪,1895年10月10日生,1958年首次來臺,1966年定居臺灣陽明山,1976年3月26日辭世,長眠於臺北故居後園中,享年81歲。上海聖約翰大學畢業,美國哈佛大學比較文學碩士,德國萊比錫大學語言學博士。曾先後任教北京清華學校(今北京清華大學)等校,曾任中央研究院特約研究員、聯合國教科文組織美術與文學組主任、新加坡南洋大學校長等職,兩度被推薦為諾貝爾文學獎候選人。

林語堂的創作文類包括論述、散文、小說、傳奇、辭典、翻譯。1924年於《晨報副鐫》將Humor譯成「幽默」一詞,自此被譽為幽默大師。1920年代多發表評論時局的雜文,集結於《翦拂集》、《大荒集》;1930年代提倡幽默、性靈文學、暢談人生的小品文,則收錄於《我的話》(上、下冊)。

1935年以英文出版My Country and My People(《吾國與吾民》),分析中國民族性與社會,開拓林語堂第二階段創作:以英文撰寫作品,西方介紹東方。在散文類,有1937年出版的The Importance of Living(《生活的藝術》),詳介中國人閒情雅致的生活哲學,亦將多部儒道家經典經詮釋譯寫成英文,傳播中國哲學思想。在小說類,Moment in Peking(《京華煙雲》)、A Leaf in the Storm:A Novel of War-Swept China(《風聲鶴唳》)、The Vermilion Gate(《朱門》)被視為「林語堂三部曲」,書中以戰亂為背景,地域幅員廣大、橫跨中國各地,議題觸及家族、民族、國族,常滲透道家思想。亦有「移民文學」的Chinatown Family(《唐人街》)、Looking Beyond(《遠景》或譯為《奇島》)等。在傳記方面,則為蘇東坡、武則天作傳,皆為膾炙人口的作品。

林語堂在文學創作外,身兼語言學家、「明快打字機」發明者、辭典編纂者,一生以「兩腳踏東西文化,一心評宇宙文章」自許的林語堂,其作品譯成多國語言,廣及歐洲、日韓、中南美洲等地,畢生為東西文化的交流付出心力。