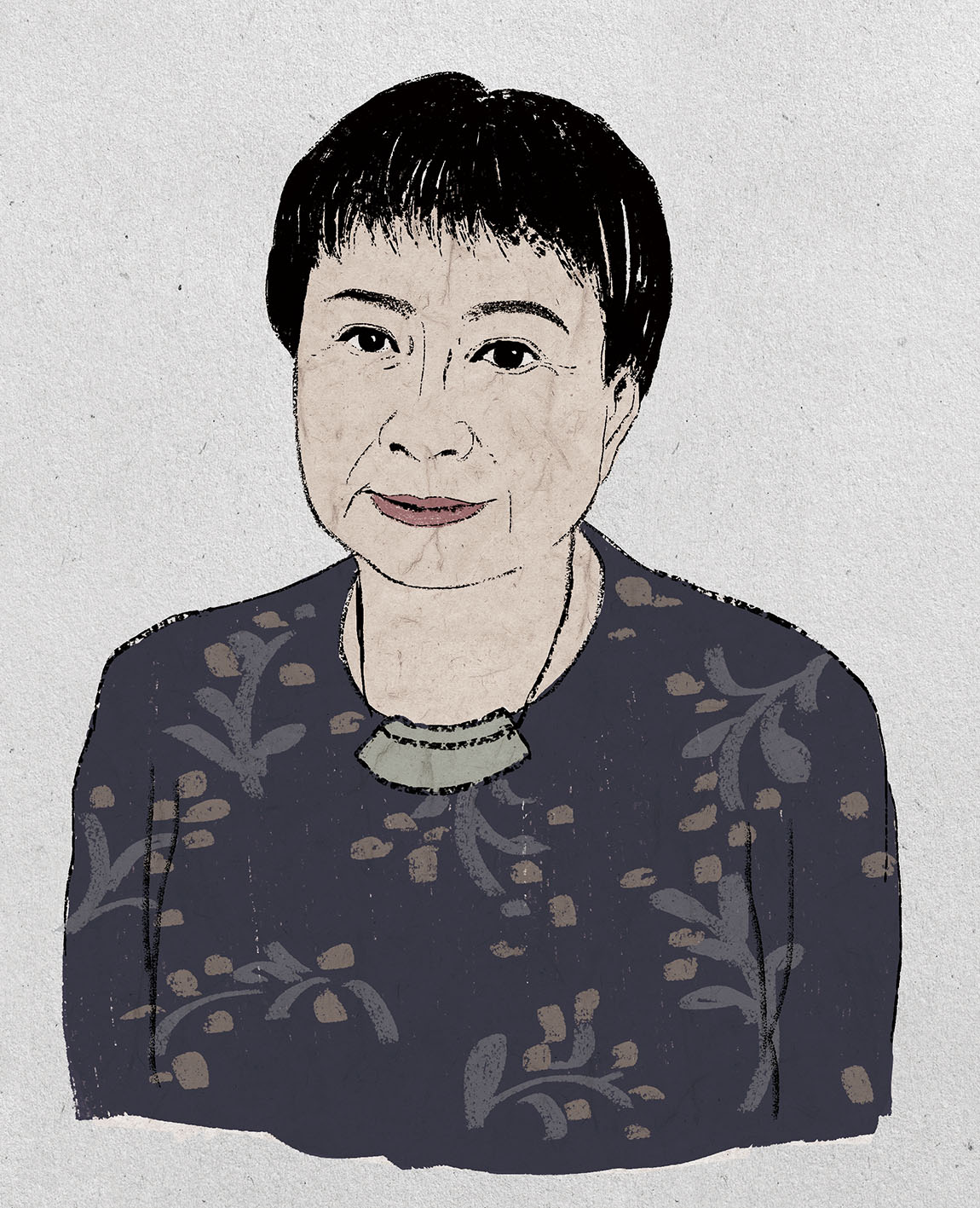

張曉風,女,筆名曉風、桑科、可叵等,籍貫江蘇銅山,1941年3月29日生於浙江金華,1949年來臺。東吳大學中國文學系畢業。曾任教於東吳大學等校和參與政治,現已退休,專事寫作。曾獲聯合報文學獎等多座獎項。

張曉風的創作文類以散文、劇本為主。其散文風格多變、內容豐富,從《地毯的那一端》充滿少女情懷的書信體創作,《愁鄉石》裡的思鄉情懷,《給妳》中基督信仰,《心繫》的泰北難民村報導散文,到《星星都已經到齊了》中的旅行抒懷,以及近年專注於生態保育與國文教育的篇章。一路行來,張曉風的散文既有柔美深情、秀雅細膩的抒情小品,也不乏瀟灑飄逸、豪邁通達的大塊文章。余光中在評論張曉風散文特色時,將其譽為「亦秀亦豪的健筆」。除上述抒情散文外,張曉風於1970~1980年代以「桑科」、「可叵」之名創作的諷喻雜文,內容多寫時事,在嘻怒笑罵、插科打諢之間,展現知識分子對於社會現況的關懷與批判。在劇本創作方面,1968年張曉風參加編劇研習班,師從李曼瑰,開啟劇本寫作的道路,其以詩性的語言進行創作,內容多取材自中國傳統故事,如〈桃花源記〉、《晉書‧周處傳》等,藉以傳達基督信仰,探討生命價值。1970年代由張曉風編劇、「基督教藝術團契」演出的劇目蔚為風尚,評論者眾,儘管毀譽參半,但其所引起的舞臺劇狂潮,的的確確為臺灣劇場史添上濃墨重彩的一筆。

張曉風文筆流暢清新、文字靈活精確,擅長以富含詩意的語言進行描述,具有獨特的美學品味,瘂弦因而稱她為「散文的詩人」。而其以中國文化與基督信仰為基底的創作理念,使其優游於東方與西方之間,不受創作形式局限,從散文、劇本、小說、詩作、兒童文學,甚至是歌詞創作,都可以感受到其深厚的國學素養以及對於世間的珍愛與悲憫。