作為海洋與寫作領域的小嫩嫩,要在文學刊物寫文介紹「台灣海洋文學先驅」廖鴻基的第一部長篇小說,心中戒慎恐懼。但在作家前輩成英姝的推薦與遊說下,近年愛海至深的我決定斗膽試試,也想傳遞台灣海洋領域近年變化的訊息,從過去有海禁政策,近用海洋的大多為男性、從事漁撈,而今解嚴多年,逐漸開放海域,隨著海洋意識的提升、觀光遊憩的盛行,愈來愈多青年、女性親近海洋,我也是因此開始探索大海,而我會認識成英姝,也是因為她來小琉球潛水呢!

然而,海洋遊憩的盛況,並無法解決台灣漁業的凋零,前撲後繼投入海洋觀光產業的人數,遠多於投身從事漁業,即使是世代家傳捕魚,也都可能因為「捕魚太辛苦了!」、「魚愈來愈少了!」漁民長輩們希望孩子不要跟自己一樣辛苦,即使心有不捨、眷戀大海,仍放手勸孩子登岸上陸,公視紀錄片《戰浪》中的鏢旗魚船長陳永福就跟孫子說:「抓魚很辛苦,你現在要認真讀書,以後才不用抓魚。」

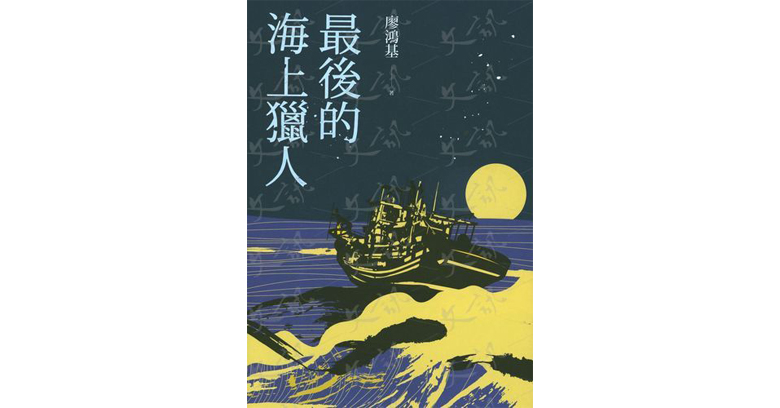

廖鴻基《最後的海上獵人》寫的就是台灣鏢刺漁業的故事,講述秋風起時,海上獵人漁夫和旗魚決鬥的心路歷程,與鏢刺漁業的興衰轉變,面對流刺網漁船和鏢旗魚船轉作鏢曼波魚的產業衝擊。

書中三位男主角:長年以海為家的孤居老漁人海湧伯、因意外而破腳的壯漢粗勇仔、走投無路逃到邊角漁港的清水,從他們面對大環境的應對,如:海上作業的危險、產業沒落,到面對個人、家庭的困境,雖是小說,虛擬地名、人物,但漁業漁法、產業現況,如真實般歷歷在目,鏢魚船上工作的「海腳」會遭遇的衝擊、自我反思與探索,可能也是每位海人會有的心路歷程。

或至少,我也有。若我不是單身、工作自由的女性,如果有家庭、事業的牽絆,要如此自由悠游於各地之海,在台灣社會的框架中,恐怕也不容易。但我也還在茫茫大海中摸索如何安身立命,一如書中三位主角各自在生命的不同階段。

回顧前輩廖鴻基的歷程,更顯不易,他三十多歲轉職漁民,曾出海捕魚幾年,即使今日從事海洋寫作的人漸逐增加,但仍少有曾從事漁業者專職寫作,而廖鴻基從1996年至今寫了二十多本書,幾乎都與海有關,在過去那更少人談論海的時代,如此這般堅決,就像他筆下的海湧伯一樣,以海為志的孤絕。

如果有看以廖鴻基為主角之一的《男人與他的海》紀錄片,不難發現追尋海洋理想的個人,面對家庭、社會,都有其各自的困境與不被理解。海,是自由的、寬廣的,但會困住海人的,大多是陸地上的人事物。

對大多數人而言,海,是另一個世界,人上了船、出了海,即使現在通訊設備發達,但那仍是一個無法掌控的世界,船跑遠一點,會沒有訊號,潛進海中,根本接不了電話,陸上的人們只能被動地等待聯繫。所以,如果不曾學習從海的角度思考,對於不了解海的人而言,大海仍是未知的、危險的。

海,的確未知、危險,但長期在海上生活的人,並非全然無知,他們從日日的經驗中,累積出依海而生的能力,觀星、觀天、看流水、感受風……,在海上看似什麼都沒有,但也什麼都有,打開全然的感知,去感受海與自然訴說的一切,也許就像書中的海湧伯,看似孑然一身,但整個生命的厚度,都在他身上了,這些鏢旗魚的漁民都是行走的歷史。

作為一位喜歡海洋的女性,讀完《最後的海上獵人》,心中只有無限羨慕!雖然台灣已經愈來愈重視性別平等,但在海洋領域仍存在許多傳統習慣,也許是男女先天體力上的差異,也或許是習俗禁忌,女性其實很難親近鏢刺漁業,雖然我曾採訪過幾次,但總沒有辦法像鏢船上的三名男性海腳實際登船捕魚,感受齊心協力、與船融為一體,同心獵魚的血脈賁張。所以很羨慕廖鴻基曾在鏢船上工作,親身感受過「戰風戰浪」的人生。

書中海湧伯說:「鏢旗魚不是征討,不是爭戰,姿勢蹲低一點,我們是乞討,乞討大海、乞討這條旗魚給我們機會,我們不是要贏過牠,而是耐心地等待牠給我們機會。」討海,是大海賞飯吃!

雖然我們有幸不用出海拚命,就能在餐桌上品嘗到旗魚的美味,但也許下次你能多關心吃進嘴裡的海鮮是用什麼方式捕撈,如果有機會支持相對比較友善海洋的捕撈方式,例如鏢旗魚,也是為延續海洋的生命盡一分力,也能讓逐漸消逝的鏢刺漁業,被更多人認識與了解。但如果你還不知道什麼是鏢旗魚?就先來看《最後的海上獵人》吧!