目前的台灣同志論述大多以解嚴作為分界,然而我以為台灣雖在1987年解嚴,但當時社會上對於同志並不友善,甚至是相當恐同、也避諱談「性」的。因此1987年政治民主上的解嚴,並不表示性別、同志的解嚴,許多「恐同」、「忌性」的事情層出不窮。而本文要介紹一九九○年代初期鄉土女同志小說及其改編電影《失聲畫眉》事件,更加凸顯了當時社會對於女性身體展演與女同志的歧視。

《失聲畫眉》是台灣第一部鄉土女同志小說與電影,但這個作品被遺忘的程度相當嚴重,現在台灣已少有人知道這部明確再現本土女同志的小說與電影。本文重提《失聲畫眉》這部小說與電影,是希望挖掘被遺忘、湮滅的歷史記憶:同志的文化記憶不該只有雨過天晴的彩虹圖像、驕傲論述,也應挖掘過去被掩蓋、湮滅的黑暗歷史、負面情感,這些都是同志文化的重要資產。此外,本文也試圖說明當年究竟發生了什麼事?《失聲畫眉》的女同志再現遭遇了什麼困難?凸顯了怎樣的時代環境與氛圍?

我認為這些困境不只跟同志性向有關,更跟女性處境、台灣鄉土的沒落,與台灣的國際處境、地緣政治相關。換言之,鄉土女同志在性別、性傾向、地域、階級上的多重弱勢處境,與台灣的鄉土、國族、國際政治交織,構成了《失聲畫眉》這部作品的命運。本文將介紹《失聲畫眉》這部小說及其改編電影,探討它們在一九九○年代出現的方式與現身的模式,探討其引發社會恐慌的深層因素,及其在台灣同志文學、歷史上的重要意義。

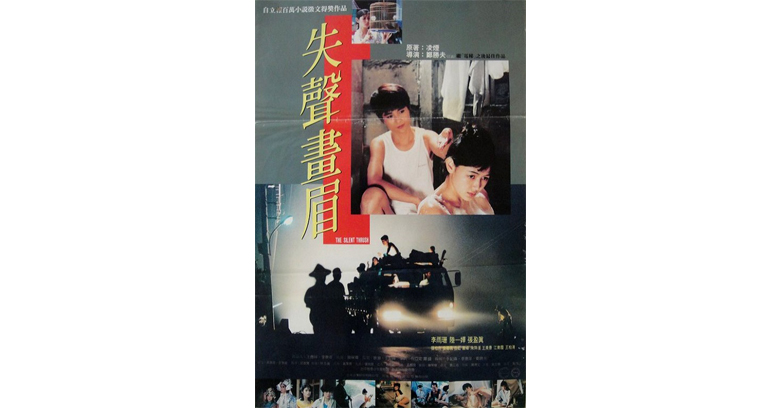

《失聲畫眉》是作家凌煙的小說作品,在1990年得到台灣第一個百萬小說大獎,小說中呈現了台灣歌仔戲班中的女同志生活樣態,為台灣第一部鄉土女同志小說。1992年由江浪導演改編成同名電影上映,也是台灣第一部鄉土女同志電影,但一周後即因票房不佳與諸多爭議而慘澹下片。

《失聲畫眉》小說、電影裡的背景為歌仔戲班。歌仔戲是發源於台灣本土的傳統戲曲,多半以台語演出。在一九八○年代末期到一九九○年代初期,隨著台灣本土意識的興起,取代了京戲,成為台灣文化的象徵。歌仔戲的演出多以女扮男裝的「小生」為主角, 搭配女角( 「小旦」)共同演出,生旦經常在台上演出談情說愛的戲碼。在《失聲畫眉》中,便刻畫其中的幾位女同志演員的情感、生活。但為何在這部小說與電影中,女同志的出現會引發軒然大波呢?我認為這與其對於女同志情慾大膽的呈現有關。小說中寫到女同志做愛的場景:

她(家鳳)騰出一手,逐個解開愛卿胸前的衣扣,鬆開被內衣束縛的乳房,輕柔撫摸著,她的嘴從愛卿的唇上移開,滑下脖子,在那兒來回吸吮著,間或輕咬著愛卿的耳朵,愛卿逐漸按捺不住蠕動著,需索更強烈的刺激。

在此刻,她十足像個男人一樣,給予自己的女人無上的滿足,比她自己得到快感更刺激,她的唇吻遍愛卿全身的每一吋肌膚,輕咬著敏感地帶促使心愛的人咬緊下唇,竭力忍住想要喊叫出聲的衝動,渾身發出陣陣愉悅的輕顫。她阻止愛卿取悅她,讓愛卿伏在她的胸前休息,今晚她只想給予,而不想獲得。─《失聲畫眉》,頁76~77

這是台灣女同志文學中,首度出現這麼大膽的女女性愛描寫,以前縱使有女同志作品,但對於情慾的刻畫都相當含蓄,不然就是把女同志描寫成沒有性行為的「精神之戀」( 柏拉圖式戀愛)。而在電影的再現中,這場床戲從兩位女演員親吻開始,然後愛撫、做愛,最後還帶出了性

高潮的聲音、畫面,可說是頗為寫實的再現女同

志性愛模式,我認為小說、電影對於鄉土女同志的性愛刻畫,有幾個突破的意義:一、這是華語電影中,首度不帶偷窺、偏見的正面呈現女女情慾。在激情的場景中,電影鏡頭以中景、和側面的臉部特寫,來降低偷窺的意涵;二、表現了女同志的性主體、能動性,破除女同性戀「有愛無性」、及過度崇尚男性的「陽具中心」主義;三、以不含蓄、不唯美的畫面,抗拒男性的凝視;四、破除台灣長期以來對於女性、女女情慾的壓抑與再現上的禁忌;五、戲班的底層處境與後台半開放式的住宿空間,也挑戰了空間與性階層的劃分和迷思。《失聲畫眉》挑戰了「好的性」與「壞的性」的界線、質疑了主流的區分,同時也肯認了鄉土、底層的女同志主體、情慾,卻也因此不被當時的閱聽大眾和主流文化接受,而備受爭議。

當時很多人認為小說與電影醜化女性、物化女性,但這是真的嗎?我認為從他們的陳述中, 看到的是― 對於女同志的「無視」與「去性化」,這其實是一種對女同志的歧視。本文認為可從以下幾個層面剖析眾人的抗議與焦慮:

一、時代環境的不友善:如同前文所述,台灣在一九九○年代~二十一世紀初期,主流社會對同志還是很不友善,也常發生霸凌、國家暴力等事件。而《失聲畫眉》卻如此不低調地凸顯了鄉土女同志的存在,一方面挑動了主流社會敏感的神經,另一方面也引發戲班支持者的焦慮。而我認為這個重大的抗議、爭議事件,其實也牽動了台灣社會對鄉土/國族的隱形焦慮。

二、歌仔戲的象徵性與當時台灣社會對鄉土/國族的隱形焦慮:當時關於《失聲畫眉》諷刺性的批評、揶揄很多,但大致上都是要否定女同志在鄉土、戲班中的存在。而葉石濤這位作家兼評審的發言很值得分析,他在評審紀錄中的發言表示:「歌仔戲班……完全是種封建式的倫常關係。在這麼一個舊式封建社會中,除了它本身的問題外,還發生了新社會引進的墮落問題:為錢脫衣、賣命及同性戀。」這話背後的意思其實是想說:同性戀是封建社會和新社會引進問題,所以不可能是台灣本地所產生的。但是這樣的說法,充滿了矛盾和弔詭。首先是時間與空間的雙重弔詭。「鄉土」、「戲班」被抽離了「現在」, 成為一個「凍結」與「逝去」的「空間」,這樣造成了將台灣鄉土「本質化」的傾向,但歌仔戲從日治時期就存在,更歷經了許多變化,具有多樣、流動的「雜種性」。其次是「逝去的鄉土」與「消失的國家」之雙重焦慮。

當時歌仔戲一方面受到現代化、新興娛樂的競爭日益沒落,而支持本土的人士很擔心這種鄉土文化的消逝與凋零。但另一方面,歌仔戲卻又在台灣意識興起、本土化的過程中,取得代表台灣文化的象徵地位。因而,「歌仔戲―鄉土―台灣國族」變成了一連串「想像共同體」的修辭與連結。

而在此之際,兩岸也開始交流,加上中國經濟、政治勢力崛起的威脅,讓台灣人產生莫大的焦慮。而在這個情況下,這樣不含蓄的女同志再現,就變成鄉土式微、台灣國族焦慮下的代罪羔羊。因而在這些過程裡被噤聲的「『失聲』畫眉」是指誰?我認為「失聲者」除了(1)隱喻了小說作者、電影導演關心的歌仔戲、鄉土文化沒落的問題外;(2)台灣鄉土中的底層女同志也在這個時代脈絡裡,被主流社會再次壓抑,而失去可以好好發聲、現身的機會。這顯示出,在台灣解嚴之後的一九九○年代,異性戀父權體制中的「鄉土―國族―國家」幽靈仍然如影隨形、無所不在。因而重新挖掘《失聲畫眉》中的鄉土女同志如何被霸權抹除的形跡結構是重要的,我們應該重新審視這段歷史,還給這部早期女同志作品,一個應有的歷史定位。

參考資料:

1.凌煙,《失聲畫眉》,台北:自立晚報,1990。

2.江浪,《失聲畫眉》,台北:龍祥電影,1992。

3.曾秀萍,〈女女同盟:《失聲畫眉》的情欲再現與

性別政治〉, 《臺灣文學研究集刊》第2 2 期

(2019.8)。

4.曾秀萍,〈鄉土女同志的現身與失聲:《失聲畫

眉》的女同志再現、鄉土想像與性別政治〉,

《淡江中文學報》第35期(2016.12)。