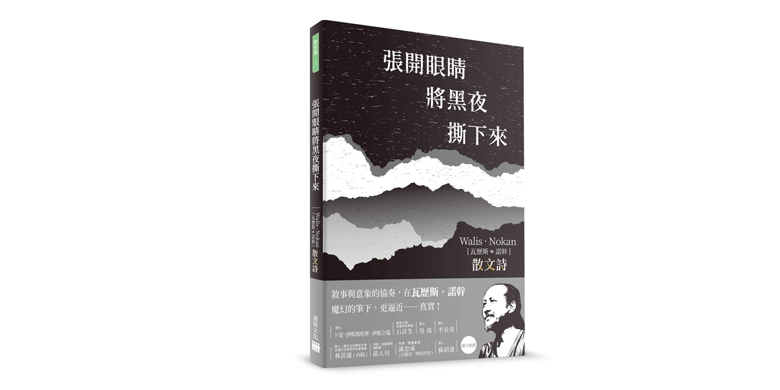

在《張開眼睛將黑夜撕下來》裡,瓦歷斯.諾幹沒有在同島的任何一個漢人身上找到共鳴,也沒有在歷史上或者海外的漢人、日本人與白人身上尋找共鳴,他非常自覺地意識到,只有同為被宰割和必然抗爭的各地原住民才能理解,那即將被割斷的咽喉所能唱的,是何等焦灼和苦澀的歌。

「我相信只有完全暴露了自己之後,敵人才找不到真正的敵人。」這句貌似充滿悖論的斷言,是瓦歷斯.諾幹閱讀墨西哥印地安人「查巴達民族解放軍」的E-mail通訊之後得出的。其實這是這本詩集藝術的奧祕,「查巴達民族解放軍」的特色是蒙面作戰──他們說:「我們的人遮住面孔來向全世界呈現自己,脫下面罩來向敵人隱藏自己。」

在這些別具一格的散文詩裡,有著跟我們習以為常的現代詩所不一樣的邏輯,瓦歷斯.諾幹赤裸裸地暴露部落的傷痕、窘迫、暴烈和枯槁,最基本的考慮是為了讓對原住民文化和歷史虎視眈眈的「文明」無法以審美的方式、旁觀他人痛苦的方式去消費他、消費詩。然後才是通過這樣去實驗散文詩的特別魅力。

同樣使用了「蒙」這個意象,法國當代詩人博納富瓦談論猶太詩人策蘭的時候說:「他傾向於認為不蒙上眼罩就看不清楚。」這能看出作為現代詩裡的異端,散文詩與分行體詩的不同,前者因為敘事色彩強烈,呈現的是敞開的肉身,同時深埋其血脈骨骼;後者如策蘭,是層層使用絕對的隱喻去讓讀者與作者都一腳踏入黑暗中,直接遭遇嶙峋骨架。

兩者也並不是不能殊途同歸。《張開眼睛將黑夜撕下來》最接近「詩」的,就是命名為「詩筆記」的一輯,裡面甚至有「一杯喝了一下午桌子的茶,其實已經寫好了詩句,落葉和桌子一點都沒有察覺,從茶香升起的同時,堆積如山的字句飄成縷縷氣韻,你看,遇冷成雪的詩句,都降在那人的髮上了!」(〈下午茶〉)這樣很有漢人禪意的詩。

不過這樣的詩是罕有的,瓦歷斯.諾幹即使在使用隱喻的同時也在反思隱喻。像輯中〈尋人啟事〉一篇,有著「他黑色的頭顱像一滴淚行走在街上」這種典型隱喻,但更多的是從族語的豐富性而來的天然隱喻:「陳約翰有個泰雅名字叫做Yoka,原意是丟東西的人可以向撿到的人要回去」、「不要忘了黃秋妹的泰雅族名叫作Giwas,微風在吹拂的意思」、「藍月花我們習慣叫她Limui,就是大家高興的聚在一起懷念某個人的意思」,對於我們是陌生化的驚喜,對於瓦歷斯.諾幹便是暴露自己而從「文明」退場,只留下同族人對暗號一般的招魂。

事實上這是一種能指的反抗,所指固然都是同一失落的同胞,通過轉換能指,提呈能指本源的詩意,向殖民文化宣示自己固有的原力,這是原住民文學的優勢──我們在當代美洲印地安詩歌復興運動中,常常可以見到這般精采的演示。不過,我們說「精采」二字未免輕率,在原住民詩人這一邊則是傷口在沉默與吶喊之間的綻放,痛感強烈。

除了前面提到的墨西哥印地安人,瓦歷斯.諾幹還在愛荷華詩人駐留計畫時遭遇同命者。「在這裡,我看到了Ioway族人,他們被貼在牆壁上、坐在展覽區、騎著馬奔馳在虛擬的草原,栩栩如生的背後蔓生沉默的死亡……我看到Ioway族、Sioux族、Missouri族在牆壁上、坐在展覽區、騎著馬奔馳在虛擬的草原,惟歷史無須允許,生者早已抹除死者。」(〈Ioway〉)台灣有過很多前往愛荷華駐留的詩人,只有瓦歷斯.諾幹第一眼看到的是這裡消隱的印地安部落。

印地安人怎樣書寫他們被殖民者欺凌、滅絕和「洗白」的血仇史?「我們」又可以怎樣?瓦歷斯.諾幹嘗試回答這個問題,直接用這一本詩集的大多數詩篇。也許是因為散文詩的樸實而不劍拔弩張,我們看到的不是血淚吁天錄,而是痛定思痛的咀嚼。比如說全書書寫原住民歷史最中心的霧社部分,理應是最殘酷的,但瓦歷斯.諾幹刻意把事件的高潮部分抽空留白,而把筆墨放在遠因與餘波上。

他寫「膏」,日本人還沒來之前,漢人殺北番(即日人所稱生番)食人肉、熬骨膏,何其殘酷,而瓦歷斯.諾幹說:「凝成了膏,如一面鏡子,坦開胸膛……」是何等悲憫和高貴,更形那些漢人禽獸不如。霧社大出草之後,他兩次寫及那個被迫點數族人人頭的孩子中山清──第一次寫及時他沒有名字,卻帶出了許多名字:「日人用心的教導孩童算數,一顆頭十顆頭百顆頭,孩童一邊數一邊默念族人的名字:瓦歷斯……莫那……比浩……尤帕斯……蘇彥……直到天也昏、地也黯了。」

這裡第一個死者的名字與瓦歷斯.諾幹的名字相似,並非巧合,而帶有強烈的挑釁。我是被割下的人頭,因此我能夠說話──「我相信只有完全暴露了自己之後,敵人才找不到真正的敵人。」我記得印地安詩人奧蒂茲(Simon J. Ortiz)在其詩集《美好旅途》中所寫:「唯一活下去的方式就是說故事,別無他法。你的後代將無法生存下去,除非你告訴他們是如何來到這個世界的、又該如何繼續下去。」瓦歷斯.諾幹當然是知道這一點的。

《張開眼睛將黑夜撕下來》加入的,是商禽、秀陶、劉克襄組成的台灣散文詩傳統,對歷史敏感的,對敘事重視的,情感傾向冷調而骨子裡烈火暗燒的,總而言之是反抗主流的詩。正是因為商禽他們也曾是本族群裡的不合時宜詩人,他們吸引了瓦歷斯.諾幹組成一個新的族群,用散文詩這種蝙蝠一樣處於鳥獸之間的體裁說話,成為台灣文學裡獨立的一脈。